JMLA 事務局 のすべての投稿

阪神アレのアレ達成!!「アレ」という表現の影響力とは??

阪神タイガースが38年ぶりの日本一を獲得しました。

「優勝」を「アレ」と表現し続け、「アレ」が流行語大賞にもノミネートされました。

「アレ」という表現・コミュニケーションがどのように潜在意識に働きかけたのか、感性AI社さんが『感性AIアナリティクス』で印象を評価した結果をご紹介します。

※弊会と『感性AIアナリティクス』の関係に関してはこちら。

阪神アレのアレ達成!!「アレ」という表現の影響力とは??

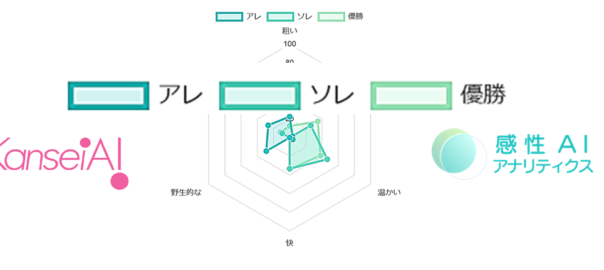

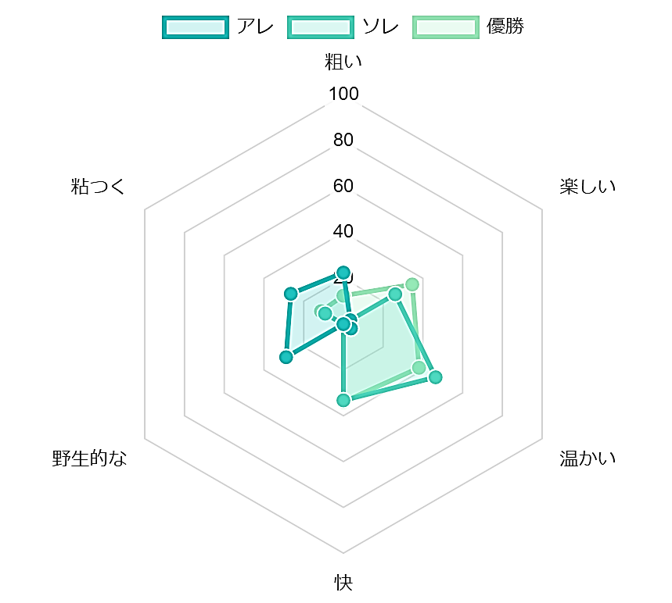

「アレ」という表現・コミュニケーションがどのように潜在意識に働きかけたのか、感性AI社さんが『感性AIアナリティクス』で印象を評価してみた結果がこちらです。

楽しい・温かい・快い雰囲気の印象を持つ言葉である「優勝」や「ソレ」ではなく、

野性的に、粘りに粘って、あらあらしい猛虎として、「アレ」を目指す!というコミュニケーションが、選手たちの感性に働きかけ、奮い立たせ続けたのかもしれません。

チームで何度も声に出し耳にするスローガンの表現・言い回しが、潜在意識に大きく働きかけ、パフォーマンスに影響を与える可能性を感じました。

阪神タイガースの皆さん、支えたファンの皆さん、ついに掴んだ「優勝」、本当におめでとうございます!

暖色・寒色のイメージ・効果とは?AIで定量評価してみた!

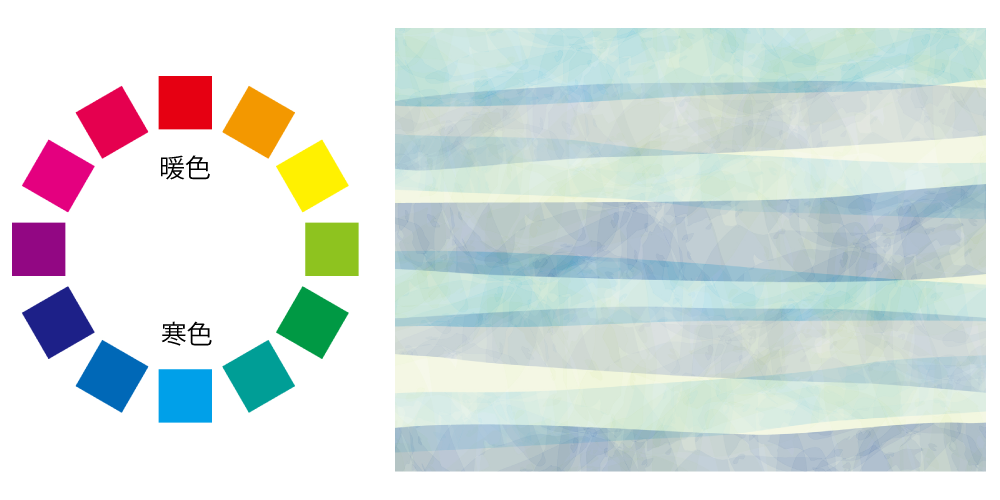

もう1つ、『感性AIアナリティクス』で印象を評価した例に関して、「(感性AI社さんのコラム)暖色・寒色のイメージ・効果とは?AIで定量評価してみた!」を引用する形でご紹介します。

みなさんは、「暖色」「寒色」という言葉をご存じでしょうか?

暖色、寒色とは何かについて確認しつつ、そのイメージをAIによって定量的に評価してみたいと思います!

まずは、暖色、寒色につて確認していきましょう。

暖色と寒色とは

暖色とは

「暖色」とは、色相環で赤、オレンジ、黄色などが含まれる色のことを指します。これらの色は、一般的に温かみや活気を感じさせる色であると言われています。暖色は、楽しさや食欲を増進させる効果があるとも言われていますね。

寒色とは

「寒色」とは、青、青緑、青紫などの色相環で青みを帯びた色のことを指します。これらの色は一般的に涼しさや冷たさを感じさせる色合いであり、心を落ち着かせる効果があるとも言われています。

暖色と寒色をAIでイメージ評価してみた

このような暖色、寒色に関して、多くの画像を学習している感性AIのAIツールにて、どのようにイメージが評価されるのか確認してみました。今回は、下記のような3つの暖色、3つの寒色で構成されたカラーイメージを評価しています。

暖色

寒色

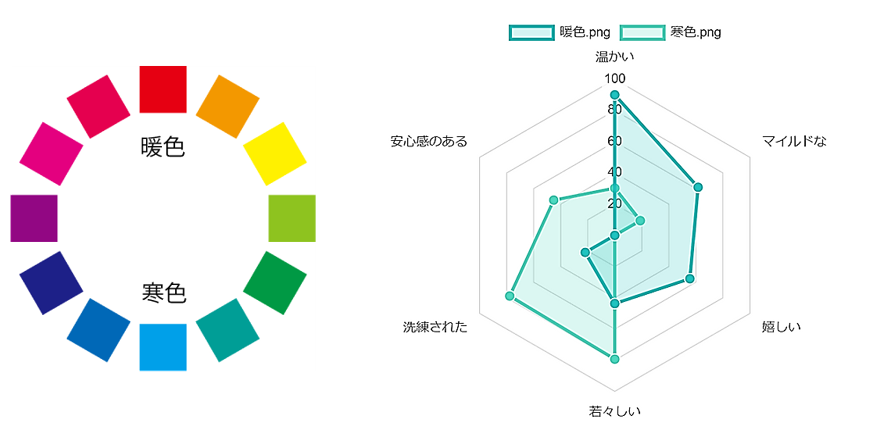

評価結果はご覧(下図)のとおりになりました。

暖色の画像は、温かく、マイルドで、嬉しい印象が強く出ています。温かみや嬉しさといった一般的に暖色から感じられると言われている印象が、しっかりと定量的に測定できていますね。

また、寒色の画像に関しては、若々しく、洗練され安心感のある印象となっています。一般的に寒色は心を落ち着かせる印象を持つと言われているので、安心感は一般的な印象をそのまま測定できています。また、緑系統の色合いや、配色のバランスからか、若々しさや洗練されたイメージも今回は測定されました。

いかがでしたでしょうか?

色の効果は人の心理的、生理的反応を引き起こすため、食品や日用品の商品開発や、インテリアなどの環境設計の場面で大きく役立ちます。

その効果をしっかりと定量的に把握し、サービスづくりに活かしてみてはいかがでしょうか?

『感性AIアナリティクス』に関するデモのご依頼はこちら

_v3.webp)

JMLA事務局e-mail: support@marketing-literacy.org

TEL:03-6280-4312

担当:堀内(ほりうち)

または、こちらよりお問合せください。

『感性マーケティングの実用資格講座』はこちら

AIを凌ぐ、藤井八冠の思考にみる『人間の感性』のすばらしさ

21歳にして、将棋の世界のタイトルを全て勝ち取った藤井八冠ですが、その強さの秘密の一端を知ることが出来るお話しを聞きました。

想像の域を超える戦略思考でしたので、ご一緒に考えていきたいと思います。

相手に間違いを誘発させる藤井聡太・八冠の一手

将棋AI「水匠(すいしょう)」の開発者である杉村氏が、今年6月の王座戦本戦の村田六段戦や直近の王座戦永瀬王座との第3局で仕掛けた一手などを例に、

藤井八冠が強い理由の要因として最も大きいのが、「間違えさせる」能力だ

と話されていました。

ご存じかもしれませんが、将棋AIは現役棋士にも勝利したり、その棋士たちが研究のために利用しているという、優れたものです。

そのAIを超えているかもしれませんと言わせたのが、「相手を間違えさせる手」だったのです。

AIは、1秒間に1億手という膨大な手の中から網羅的に候補手を読み、その中から最善な手を指すという驚異的な能力を持っていますが、「相手を間違えさせる手を選ぶことはできない。」ということでした。

お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺さんが、ChatGPTに「コントを書いてください」と指示したところ、とても笑えないような回答がされたそうです。脅威的な能力を発揮するAIですが、クリエイティブな能力はまだまだだと感じたそうです。

人間の能力というものは底知れないものがありますね。

藤井聡太さんが小学4年生のときに先生に発した言葉

その藤井八冠の頭の良さをうかがい知れる幼少のころの逸話として、下記のようなものがあります。

小学校の授業中のあるとき、藤井少年が先生に向かって、「5分でわかることを45分しゃべる先生たちは無駄だよ」と言ったそうです。

この言葉だけを聞くと、なんと生意気な子供だったのかととられかねませんが、その発言に対し、先生が「でもね、5分でわかる聡太君みたいな人もいれば、2時間かけてもわからない子もいるから先生たちはその時によって合わせてお話ししているんだよ。」と説明すると、藤井少年はすぐに納得したそうです。

小学生の時に既に周りの人のことを考え受け入れる思考力が養われていたことに感嘆しました。

ビジネスの世界における『感性』の扱い

藤井八冠は素晴らしい才能を持っていますが、才能というのは磨かなくては発揮もできなければ、向上もしません。人間は一人一人異なる『感性』を持っています。磨かないのはもったいないです。人間の創造力は素晴らしいものだと思います。

一方、そのように一人一人異なる感性を持つ生活者を相手にするビジネスにおいては、その感性を把握し、分析し、自社のビジネスに活用することが求められます。これは、BtoCも、BtoBも同じです。

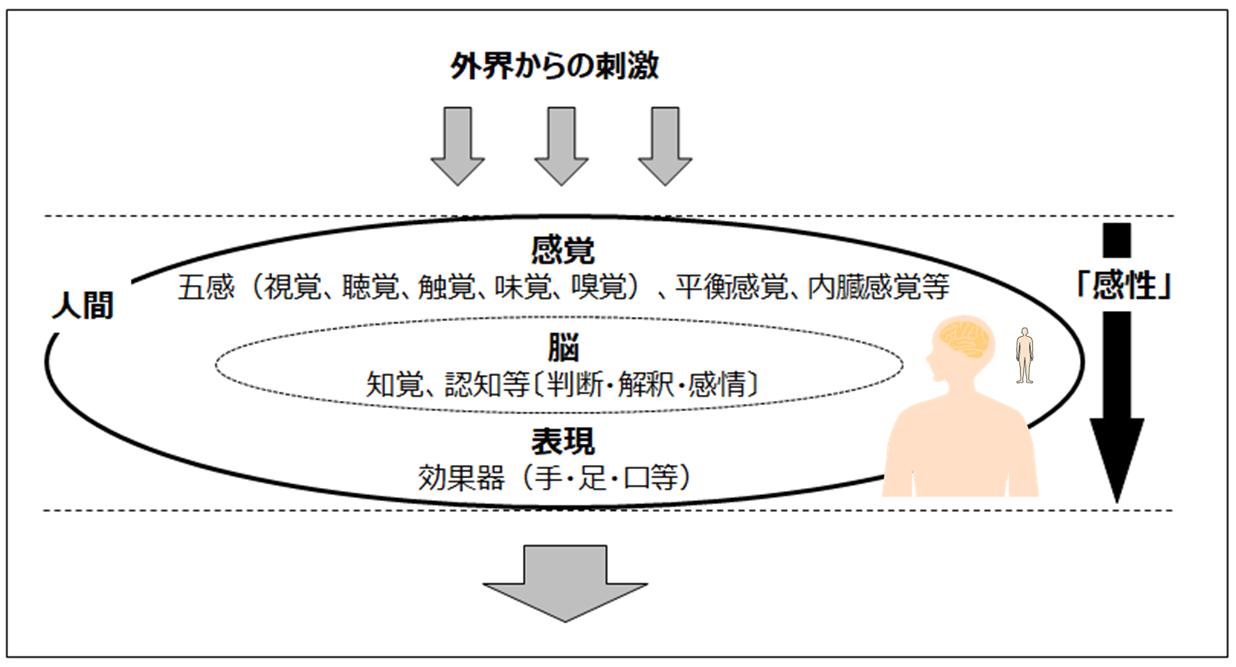

感性とは、外界からの刺激を感覚(五感など)で受容し、判断し、表現する能力のことです。

本人自体意識してはいないけれど、自分の“感性”にそって言葉にしたり、行動をしているのです。

その言葉や行動の真意をつかまえられれば・・。

つかまえる分析方法があります。

ビジネス課題の解決に、人間(顧客・消費者・生活者)が考えていることや欲求、行動の真意をつかまえることが大事そうだと感じている方で、そのやり方を探している方は、次項をお読みください。

『人間の感性』を把握する分析手法

人間の感性を把握することができれば、共創価値を創出することができます。

作り手=企業の一方的な思いだけではなく、

使い手=顧客の思いを把握理解し、

新たなニーズを見出し、製品やサービスの価値を高め、より高い収益を上げることができます。

曖昧で主観的な定性データの分析はできない、難しいと考えられていた方に、是非知ってほしい、学んだその日から誰でもできるようになる手法です。

言葉、テキストデータが見直されています。

ChatGPTが2022年11月にプロトタイプが公開されたのをきっかけに、テキストデータの価値が上がっていると言われています。SNSへの投稿、Amazonや楽天、Yahoo!ショッピングなどのEコマースプラットフォームのレビュー、食べログなどのグルメサイトへの書き込みにもテキストが多くあります。

世の中にあるデータは圧倒的に定性データが多いのです。

この動きに伴い、アンケートのフリーアンサー(テキスト回答)や顧客の声・言葉の重要性が増してきています。

誰でもできる手法というのは、アンケートや顧客の反応⋯理由、期待、欲求、意志、動機、湧く感情など、人が何かしら表現した言葉(テキスト)を分析するというものです。

これまで、選択式の回答(定量データ)の集計には力を入れてきた企業も、フリーアンサー(定性データ)は読んで終わり、その後はデータベースに眠ったまま、というような状態でした。そのフリーアンサーをマーケティングに役立てるために分析しようという動きが出ています。

その顧客アンケートのフリーアンサーの分析に関して、弊会(日本マーケティング・リテラシー協会:JMLA)のプロフェッショナルメンバーは、1990年代に着目してから20年以上取り組み、企業の事業成果に貢献する実績を積み重ねてきました。

その有益なノウハウを広く使っていただけるよう、2012年に、この日本マーケティング・リテラシー協会(JMLA)において、資格講座としてリリースしました。体系立てたカリキュラムをもとに、使いやすい分析ツールを使いながら、実用的な感性分析スキルから戦略立案スキルまでを習得する資格講座です。

ぜひ体験してください。

まずは無料セミナーを見てみる↓

感性データ分析のスキルを習得する講座はこちら↓

〇感性マーケティング実用資格講座:JMLAマーケティング解析士プロフェッショナル 感性

専門的なマーケティングスキルは、基礎的なマーケティング知識・スキルがあってこそ力を発揮させることができます。

『JMLAベーシックパスポート』認定講座↓では、マーケティング活動の基本となる、マーケティングの目的と戦略的マーケティングの理論体系を理解し、基本フレームワークを使いこなせるようになることを目標としています。

〇マーケティングの実用資格講座:JMLAベーシックパスポート

高知はカツオだけじゃない~アンテナショップに学ぶマーケティング「プロダクトミックス」~

高知県は、県のシンボル魚として「カツオ」を1988年という早い時期に制定しています。

藁で焼いたカツオのたたきは、ショウガやニンニクと一緒に食べると何とも言えないおいしさを味わえますよね。

高知と言えばカツオというイメージが強すぎるのですが、実は高知にはまだまだおいしいものが沢山あります。と、これだけでは高知県の宣伝マンになってしまいますので、今回は、先日、高知県のアンテナショップに伺ったことをもとに、「プロダクトミックス」のお話をしましょう。

アンテナショップで戸惑う

高知県のアンテナショップには、様々な商品が取り揃えられていました。

あまりに多くの商品が陳列されているので、どの商品を手に取るか迷ってしまいました。

馴染みのある方なら、お目当ての商品を購入し、ついでに目新しい商品も購入しようとなるのでしょうが、馴染みの無い身としては情報量に圧倒されて、結局何も買わないという選択になってしまわないか懸念されます。

アンテナショップの方ごめんなさい。

ですが、ここから大きく2つに分けて、「購入商品」と「マーケティング」について書きます。

最初に「購入商品(レストランの利用体験含む)」について書きますね。

その後に、マーケティングに重要なプロダクトミックスについて書きます。

秋の味覚、栗。津野町産の栗の渋皮煮

高知県津野(つの)町産の栗の渋皮煮「つのやま ぐり しぶかわに」。

品 名: 栗の渋皮煮

原材料名: 栗(津野町産)、砂糖

内容量 : 100g

製造者 : ほっか菜しまさき 島崎康章

津野町産の津野山栗を一つ一つ丁寧に手作業で渋皮煮にした一品です。

無添加で甘さ控えめで、栗本来の風味を味わえます。

Youtube島崎康章チャンネル「ほっか菜しまさきPR動画」より

つの【津野(高知県の町)】

高知県中西部,北部が愛媛県に接せっする四国山地山間の町。

西部は四万十川上流域いき,東部は新荘川上・中流域をしめる。

面積の約9割が山林で、茶・シイタケ・クリなどを産する。

北西部の天狗高原はカルスト地形で知られる。

不入(いらず)山には四万十川の源流点がある。

津野山古式神楽(つのやまこしきかぐら)は国の重要無形民俗文化財。

◇2005(平成17)年2月、東津野(ひがしつの)・葉山(はやま)の2村が合併して成立。

人口:6400(2013年)。

Gakken キッズネット 辞典「つ」より

四万十ポーク米豚の生姜焼き

ご飯をガッツリ食べられる、四万十ポーク米豚の生姜焼き。

「TOSA DINING おきゃく」(東京・銀座一丁目)でいただきました。

柔らかな肉質と良質な脂肪が肉の旨味を生み出す四万十ポークには、「米豚」「麦豚」「芋豚」といったブランド豚があります。

米豚は飼料として四万十管内で生産した米を与えているそうで、甘味が強い肉で、生姜との相性も抜群です。

四万十ポークブランド推進協議会「四万十ポークの特徴」より

飼料にこだわり、手塩にかける、四万十ポーク独自の飼育。

味の決め手となる肥育の最終段階で各農場のこだわりの餌が給餌されます。

・「米豚」地域内で作られた飼料用米の配合を多くした柔らかく甘味の強い米豚

・「麦豚」麦の配合を多くした味わい深い麦豚

・「芋豚」エコフィード※と芋を給飼した芋豚。

それぞれの美味しさを食べ比べることが出来るのも四万十ポークならではです。

※エコフィード(eco-feed)とは、食品残さ等を利用して製造された飼料です。(農林水産省)

四万十ぶしゅかん(酢みかん) 8月下旬~10月初旬の間が旬

※酢みかんとは、高知県では絞りかけて使う柑橘類を「酢みかん」と呼びます。

「ぶしゅかんハイ」にしました。酸味が上品でスッキリとした味わい。

風味が独特の皮の使い方は、後から知り、料理に使ってみようと思います。

四万十ぶしゅかん(株)ホームページ「四万十ぶしゅかんって?」より

「ぶしゅかん」は酢みかんが大好きで酢みかん王国と言われる高知県でも特にファンが多く、「酢みかんの王様」と言われています。

一度味わうともう他の酢みかんでは満足できないとまで言われ、果汁はキレの良いスッキリとした酸味と独特の上品な香りが特徴です。

料理には果汁だけでなく皮をすりおろしたり、小さく刻んで使用しますが、この皮の風味もまた絶品です。

果汁は赤身魚の刺身などが特におすすめですが、四万十地域では寿し酢やたたきのタレ、また醤油と合わせてポン酢など様々な料理に使われています。

ぶしゅかんは香りや酸味が上品なことから素材の味を活かして引き立てると言われていて、最近は肉料理との相性の良さから西洋料理のお店でも使われています。

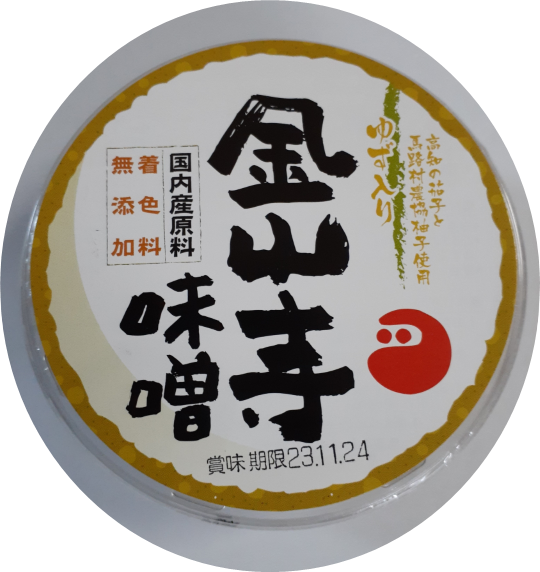

金山寺味噌 だるま味噌(株)高知県唯一の味噌メーカー(明治20年創業)

だるま味噌㈱さんの「金山寺味噌」、それだけで食べ続けられる美味しさ。

やや甘みが強い味がとても好きです。

名称: 金山寺みそ 高知の茄子と馬路村農協柚子入り

原材料: 大麦(国産)、水飴、大豆、塩蔵なす、食塩、柚子ペースト/酒漬

内容量: 160g

製造者: だるま味噌株式会社

だるま味噌㈱ホームページ「おかず味噌ができるまで」より

●金山寺味噌の由来について

鎌倉時代からある日本古来のドレッシング

金山寺味噌は、空海(弘法大師)が唐の金山寺から持ち帰ったとする説があり、「金山寺みそ」や「もろみみそ」は、鎌倉時代からある日本古来のドレッシングとも言われています。

元々は、青果物を保存する為に味噌に野菜等を漬け込みだしたのが始まりとの説もございます。

●大麦が主原料で体に優しい、だるま味噌の金山寺みそ

小麦だけの場合や、大麦+小麦を主原料としているメーカーが多い中、当店の「金山寺みそ」は、「大麦」が主原料です。

小麦が混ざると、口の中にカラが残ったり、栄養分が落ちるなか、大麦を主原料とすることにより、

味は、あっさり、すっきり。ノンオイル、化学調味料なし、発酵食品、水溶性の食物繊維が豊富などの、とても健康的な食品として注目されております。

高知の藁焼きカツオのたたき まるごとおきゃく御膳

酒や料理を囲みながら歌ったり踊ったりする酒宴を土佐(現在の高知県)では「おきゃく」とよびます。

その「おきゃく」の名がつく、藁焼きカツオの塩たたきがのった「まるごとおきゃく御膳」です↓

東京・銀座一丁目にある、高知県のアンテナショップ「まるごと高知」の2階、レストラン「TOSA DINING おきゃく」、エレベーターで2階に上がると目の前のキッチンがガラス越しになっており、カツオを藁焼きにしているところが見れます。

高知を代表する食として有名な「かつおのたたき」。

春と秋に旬を迎え、秋の今は、脂が乗っていて身が柔らかな味わいでした。

次項から、マーケティングに重要な「プロダクトミックス」について書きます。

高知県のアンテナショップには、様々な商品が取り揃えられていました。

非常に多くの商品が陳列されているので、情報量も非常に多く、もっと情報が整理されて見れると、来店客がショッピングをする際、買物しやすいと感じたからです。

プロダクトミックスは「整合性(統一性)」が大事

プロダクトミックスとは、「企業が提供する製品や製品ラインの組み合わせ」のことです。

一言でいうと「品揃え」です。

企業としては、「利益の最大化と効率化」が求められますので、最適なプロダクトミックスにする必要があります。どの製品をどれくらいの割合で生産していくのかによって利益が変わっていくため、その判断はきわめて重要となります。

そのため、プロダクトミックスを考える際には、大きく4つの要素を検討することが必要になります。

- 商品ラインの深さ(モデル数)

- 商品ラインの長さ(アイテム数)

- 商品ミックスの幅(ライン数)

- 整合性(統一性)

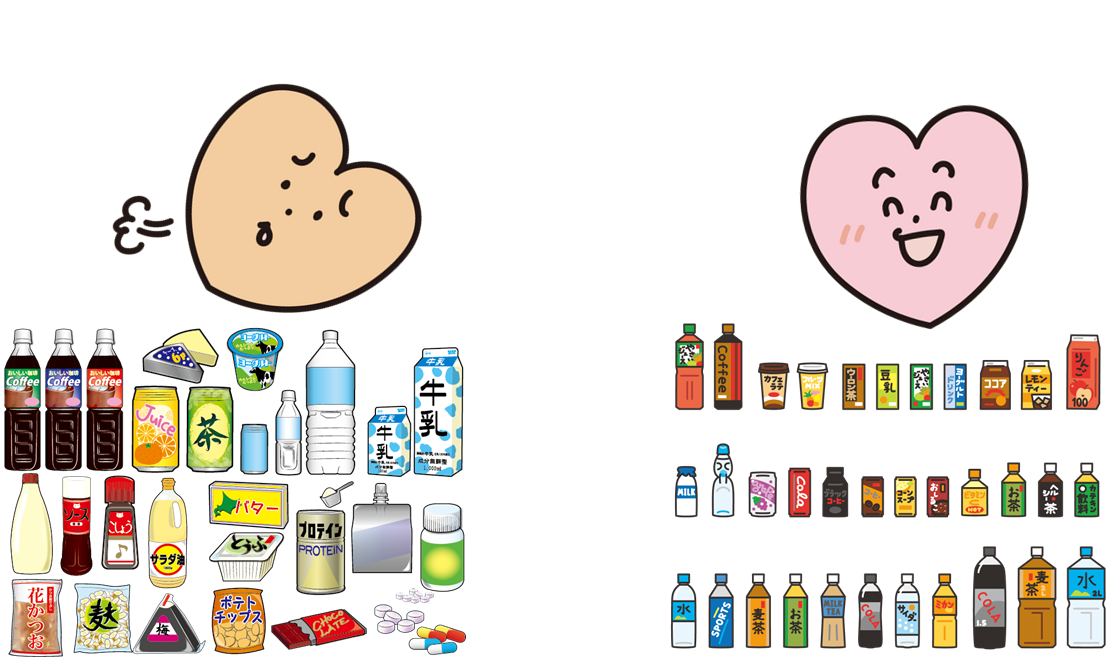

プロダクトミックスの要素1 商品ラインの深さ

コカコーラでいえば、500㎖、1,000㎖、2,000㎖といった容量のバリエーションを揃えることです。

商品ラインの深さは、各カテゴリ内の製品やサービスの種類やバリエーションの数を示します。深いと、特定の市場で競争優位性を築くのに役立ちます。

プロダクトミックスの要素2 商品ラインの長さ

コカコーラでいうと、コカコーラだけではなく、ファンタ、スプライト、カナダドライ、ドクターペッパーなどの炭酸飲料の品目を揃えることです。

商品ラインの長さは、全体の製品ラインの数を表します。長いと、多くの選択肢を提供し、さまざまなニーズに対応できます。

プロダクトミックスの要素3 商品ミックスの幅

炭酸飲料だけではなく、茶系飲料、コーヒー飲料、スポーツ飲料、水等、幅広い飲料系列を揃えることです。

商品ミックスの幅は、異なるカテゴリの数を示します。幅が広いと、さまざまな市場をカバーし、多くの異なる顧客層に対応できる利点があります。

これらの品揃えを整えることにより、様々な嗜好の人たちの、様々の生活場面において自社の商品を選択してもらえる機会を確保できます。

プロダクトミックスの要素4 整合性(統一性)

ただし、最後に重要なのが整合性(統一性)です。

プロダクトミックスの要素4 整合性(統一性)

整合性とは、ブランド、最終用途、製造条件、流通チャネルなどにおいて、幅広い製品ラインの間に密接な関わりがあることを指します。

コカ・コーラは、最初の商品、コカ・コーラの広告と商品品質の両面からブランディングに成功したのち、ブランドの根底にある中核的ニーズを満たしながら長さ・幅を広げています。

ブランド要素とは、名称、ロゴマーク、キャッチコピー、キャラクター、色、ジングル(音)など、ブランドを構成するさまざまな最小単位のことです。

コカ・コーラにあてはめると、コカ・コーラの根底にある中核的ニーズは、「赤色のロゴマーク」、「スカッと、さわやかな飲料」と言え、幅が広がっても整合性がとれています。

コカコーラ社が、調味料や即席めんを売り出しても消費者は怪訝に思うだけでしょう。

このように、企業が販売する商品やサービスは、集合体として整合性をとりながらプロダクトミックスを形成してゆくことが、企業の収益を左右する鍵となります。

消費者や顧客の真のニーズを把握することの大事さ

高知のアンテナショップでは、足を踏み入れた瞬間、高知の様々な企業の商品を拡販したい!という強い思いが伝わってきました。

何から買ったらよいか、より解り易くなっていると、買物がしやすくなると感じました。

ですから、プロダクトミックスを考える際に、企業視点と併せて重要なもう一つの視点は「消費者目線・顧客目線」であるといえます。両面からラインナップを決定して、販促を工夫してゆくことの大事さを改めて体験しました。

企業が発売する商品のラインナップも同じことが言えますね。

いつもよく買う商品を製造している企業が、どういう考えで「取り揃え」を行っているかという企業姿勢も消費者・顧客は注視しています。

自社がどういう商品を作ることが消費者・顧客に喜ばれるのか、提供価値をしっかりと調査し分析することは非常に重要といえます。

来店客や利用者さん、消費者・顧客に対してアンケートをしたい、n数(対象者数)は少なくても有益な調査をしたい、あるいは、大規模な検証調査をしたい方は、「問い合わせる」ボタンからお気軽にご相談ください。

e-mail:

support@marketing-literacy.org

TEL:

03-6280-4312(平日9:00-18:00)

『戦略的マーケティング』は、自社の優位性を明確にし、事業価値を継続する

社会環境や顧客のニーズ、そして自社の強みを分析し的確にとらえ、自社の優位性を高めるためには適切なマーケティングを学び、実務で使いこなせるようになる必要があります。

「戦略的マーケティングの学び直し」、「戦略的マーケティング~顧客データ分析の基礎をリスキリング」する講座をご用意しております。⇒『JMLAベーシックパスポート』

『JMLAベーシックパスポート』(マーケティング資格講座)は、戦略的マーケティングと顧客データ分析の基礎知識、現代マーケティングに必須の感性マーケティングの入門編をまとめて学び、実務で基礎フレームワークを使いこなせるスキルを身につけられる資格講座です。

人間の感性を「売上拡大・利益拡大」に上手に活用する「感性情報の活用と戦略への応用」に関しては、『JMLAマーケティング解析士プロフェッショナル 感性』(マーケティング資格講座)で、分析スキル・戦略立案スキルを身につけられます。

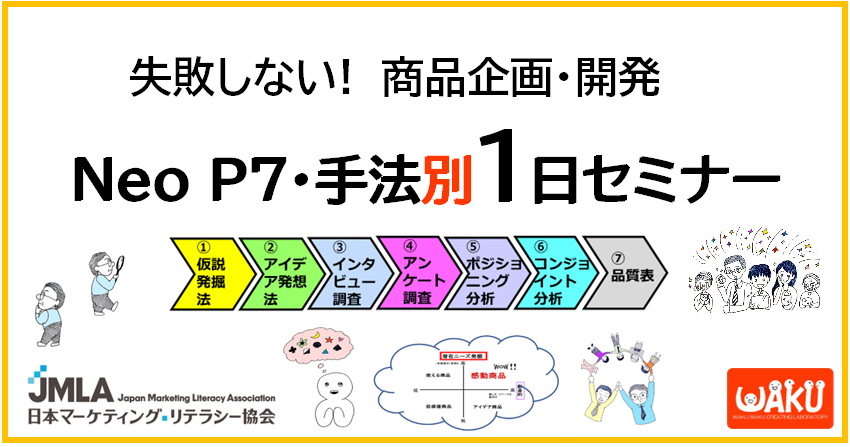

システマティックな商品開発手法「Neo P7」は、「手法別1日コース」と「資格講座」でスキルを磨けます。あなたの商品企画力を飛躍的に高めます。

未知の成長分野への鍵は、実現可能性の探求

「売上を上げたい」、「利益を上げたい」、「収益性を向上させたい」という経営課題に対する解決策として、

- Web発信力を強化して幅広いユーザーを獲得

- 提案力を高める営業体制への転換

- 自社の強みを活かした販路開拓

- 新商品の開発

- ブランド力の向上

等、さまざまなアプローチがありますが、今回は、「成長分野へ進出」をテーマにしたいと思います。

このようなことを考えている方・探している方に役立ちます。

- 新しい収益事業を模索している

- 新事業のターゲットを明確にしたい

- 事業可能性の調査をしたいが、やり方がわからない

課題解決に向けた2Step

課題解決に向けて、大きく2ステップに分かれます。

Step1 社内保有技術の整理と対応可能性の評価から調査へ

- 狙いたい市場・分野の候補を社内で出します。

- 狙いたい市場・分野の候補に対する、自社保有技術の対応可能性を社内で検討します。

- 不明確な事項のリストアップしておきましょう。

Step2 成長分野の特性調査からターゲットの絞り込みへ

- 狙いたい仮説市場に関する、市場の外観・特性を調査します。

- フィジビリティスタディ(Feasibility Study / 実現可能性調査)ですので、自社で情報収集が難しい事項は、第三者機関を活用しましょう。

フィジビリティスタディ(Feasibility Study / 実現可能性調査)とは

フィジビリティスタディとは、新規事業や新しい取り組みを展開する前に、本当にできそうかどうか調べたり、考えたりすることです。

「Feasibility」とは、「実現可能性」を意味します。

主に、4つの側面から実現可能性を調査し、検討します。

1.技術的な実現可能性

利活用可能な技術リソースを調査し、製品化・サービス化の構想について検討します。

2.財務的な実現可能性

採算性があるか、財務上のリスクは何か、事前に確認し、経済的利益を検討します。

3.市場における実現可能性(市場適合性)

自社が狙う成長分野の市場特性や競争環境を調査し、参入した際の自社のポジショニングやターゲットを検討します。

4.運用面での実現可能性

組織リソースや法律・規制に関して調査し、新規事業の運用について検討します。

市場でのフィジビリティ(市場適合性)調査 調査事項の例

調査事項は、狙う市場や製品・サービスに合った設計が肝要です。下記は一例です。

1.市場・競争環境

- 業界の成長シナリオ(成長要因・ブレークスルー・懸念材料、等)

- サービス提供プロセス

- 業界プレーヤー構造(メーカー、販売代理店、加工、材料、等)

- 使用部品素材、使用原料

- 装置の需要(実績のあるシリーズ・機種と基本スペック、台数・価格・生産能力、等)

- 顧客の選択基準

2.現市場ポテンシャル

- 市場規模(生産額、設備投資額、出荷量、サービスの種類と規模、等)

- 技術テーマと目標(製造プロセス短縮化、量産化、環境配慮、等)

- 要求精度(精度、処理能力、スペック、サービス品質、 等)

- 顧客ニーズの変化

3.中期予測・展望

- 市場規模予測

- 成長分野候補別の市場規模と成長性

- 目標進捗状況(実現しているテーマ・新たに発生が予測される課題と解決の方向性、等)

- 求められる新たなニーズ

4.競合の成長市場への販売実績とアプローチ戦略

- 販売実績・見通し

- 営業活動の方向性

- 製品開発/サービス開発の方向性

- 提案要素

市場でのフィジビリティ(市場適合性)調査の成果と課題解決に向けた具体的アクション

狙いたい仮説市場に関する、実現可能性(市場適合性)調査を行い、市場の外観・特性の整理することで、次のような成果を得ることができます。

- 新事業の業界での立ち位置を明確にする

- 強みを生かせる新市場を社内でコンセンサスをとる

- 競合先想定・比較・差別化要因の洗い出し

- 新事業のターゲットを明確にする

- 価格帯に適合する技術の見極め

- 新規開拓する有望分野の決定

- リスク評価

調査結果から上記のような成果を得て、成長分野への新たな事業展開に向けた具体的なアクションをとることができます。

具体的なアクションの一例

- ターゲット企業の設定

- 提供価値や提案内容を絞り込み

- デモンストレーションの計画検討

- テストマーケティング先の決定

- 展開スケジュールの策定

まとめ

「売上を上げたい」、「利益を上げたい」、「収益性を向上させたい」という経営課題に対して、「成長分野へ進出する」アプローチについて、事前のフィジビリティスタディ(実現可能性調査)が成功の鍵となります。

4つの側面(技術・財務・市場・運用)について、実現可能性を調査する際、自社で調査することが難しい事項は、第三者機関を活用しましょう。

弊会(日本マーケティング・リテラシー協会:JMLA)では、市場でのフィジビリティ(市場適合性)調査をサポートしております。これまでの実績・経験を踏まえて、貴社に合ったご提案をいたします。

「成長分野へ進出したい」とお考えだがまだ展開できていないという場合は、お気軽にご相談ください。

e-mail:

support@marketing-literacy.org

TEL:

03-6280-4312(平日9:00-18:00)

商品企画Neo P7・手法別 1日セミナー【4.コンジョイント分析・品質表】

商品企画をシステマティックに行うメソッド「Neo P7」(ネオ ピーナナ、新・商品企画七つ道具)に関して、次のような方々に最適な情報です。

- 初めてで、最初からすべてのプロセスに取り組むにはハードルが高いので、興味のある手法から試してみたい。

- 「Neo P7」を既に習得しているが、自分が苦手な手法だけ強化したい。

商品企画Neo P7・手法別 1日セミナー【4.コンジョイント分析・品質表】概要

システマティックに最大需要(最も売れる)コンセプトを決定する驚異の手法・コンジョイント分析を理解し、使えるようになります。技術と連携する「品質表」も学べます。

商品企画の体系・Neo P7、7手法のうち6つ目のコンジョイント分析と、7つ目の品質表を確実に習得したい方向けの1日セミナーです。

<カリキュラム>

【1】最大需要のコンセプトを決定する

■コンジョイント分析

- 手法の解説

- 直交表

- 分析アウトプットの読み取り方

- 分析数値から最大需要のコンセプトを決定する

【2】最大需要のコンセプトを受容する顧客を明らかにする

■ターゲットの把握

- クラスター分析

- 手法の解説

- 分析方法

- 分析アウトプットの読み取り方

- ターゲットを決める方法

【3】技術にコンセプトを円滑に渡す

- 品質表

- コンセプトと技術要素の連携方法

<このような方に>

◎ 新商品のコンセプトを、根拠に基づいて決定したい方

◎ 発売前に売れる確信を持って商品開発を行いたい方

◎ 買ってくれるお客様像をつかみたい方

◎ 社内を説得できる良い方法を探している方

<日程>

10月10日(火)10:00~17:00

10月12日(木)10:00~17:00

日程のどちらかご選択ください。いずれも昼休憩1時間含みます。

<実施方法>

実施方法はオンライン(Zoom)です。

<受講料>

44,000円(税抜価格40,000円 消費税10% 4,000円)

<お支払い方法について>

お支払いは、銀行振込となります。

お申込みいただきましたら、事務局より受付メールをお送りさせていただきます。

そのメールに、お支払い方法と期日の記載がございますので、ご確認ください。

ご入金を確認させていただきましたら、テキストをご郵送いたします。

<ご準備いただく物>

- ノートパソコン(Windows) ※演習でExcelを使用します。

- テキスト ※ご郵送いたします。

- 分析ソフトウエアおよび演習用データ

※メールにてお受取り方法とソフトのインストール方法をご案内いたします。 - 筆記具

<講師>

神田 範明(KANDA NORIAKI)

JMLA会長

JMLA・WAKULABO チーフアドバイザー

成城大学名誉教授

商品企画Neo P7(ネオピーナナ)の開発者である、神田範明(JMLA会長)が講師を務めます。

丁寧にわかりやすく解説いたします。

どうぞ、楽しく、しっかり学んでください。

主催:一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会(JMLA)

お申込みいただきましたら、日本マーケティング・リテラシー協会(JMLA)事務局より受付メールを差し上げますのでご確認ください。よろしくお願いいたします。

「Neo P7」(ネオ ピーナナ)

「Neo P7」は、定性的(感性的)手法と定量的(分析的)手法を巧みに組み合わた、「失敗のあり得ない」商品企画のシステムです。

大手上場企業から中小・ベンチャー企業まで、製造業・小売業・サービス業を問わず(住宅・自動車・家電・飲食品・生活用品・IT・エンターテイメント・鉄道・外食・地域振興等々、B2Bも含む)幅広く数多くの企業で活用・実践されています。 また、新商品のみでなく、既存商品のリニューアルや新規事業開発でも多大な成功を収めてきました。

神田範明(講師、JMLA会長・成城大学名誉教授)は産学協同の商品開発プロジェクトを110社以上経験し、学問とビジネスを融合させた商品企画の成功法則としてNeo P7体系を完成させました。

セミナーでは、手法を使えるようになっていただくために、丁寧にわかりやすくお話しします。

商品企画Neo P7・手法別 1日セミナー【3.ポジショニング分析(アンケート調査概要付き)】

商品企画をシステマティックに行うメソッド「Neo P7」(ネオ ピーナナ、新・商品企画七つ道具)に関して、次のような方々に最適な情報です。

- 初めてで、最初からすべてのプロセスに取り組むにはハードルが高いので、興味のある手法から試してみたい。

- 「Neo P7」を既に習得しているが、自分が苦手な手法だけ強化したい。

商品企画Neo P7・手法別 1日セミナー【3.ポジショニング分析(アンケート調査概要付き)】概要

複数の商品仮説を、独自のポジショニング分析により、最高に売れる方向を決定することができるようになります。前提となるアンケート調査についても復習します。

商品企画の体系・Neo P7、7手法のうち4つ目のアンケート調査と、5つ目のポジショニング分析を確実に習得したい方向けの1日セミナーです。

<カリキュラム>

【1】仮説アイデアを定量評価するためのアンケート調査

■調査票作成と評価の概要

【2】見やすい図で顧客の望む最適方向を求める

■ポジショニング分析

- 因子分析

- 手法の解説

- 分析アウトプットの読み取り方

- 最高に売れる方向の決め方

- 仮説アイデアをブラッシュアップする方法

<このような方に>

◎ 新商品の仮説アイデアを検証する方法を学びたい方

◎ 競合対策のための良い商品企画法を探している方

◎ 自社の既存商品と新商品アイデアを比較検討し、より優れた新商品をつくりたい方

◎ 売れる最適方向を見極められるポジショニング分析を学びたい方

◎ 感覚的ではなく科学的に商品開発を行う方法を探している方

<日程>

10月3日(火)10:00~17:00

10月5日(木)10:00~17:00

日程のどちらかご選択ください。いずれも昼休憩1時間含みます。

<実施方法>

実施方法はオンライン(Zoom)です。

<受講料>

44,000円(税抜価格40,000円 消費税10% 4,000円)

<お支払い方法について>

お支払いは、銀行振込となります。

お申込みいただきましたら、事務局より受付メールをお送りさせていただきます。

そのメールに、お支払い方法と期日の記載がございますので、ご確認ください。

ご入金を確認させていただきましたら、テキストをご郵送いたします。

<ご準備いただく物>

- ノートパソコン(Windows) ※演習でExcelを使用します。

- テキスト ※ご郵送いたします。

- 分析ソフトウエアおよび演習用データ

※メールにてお受取り方法とソフトのインストール方法をご案内いたします。 - 筆記具

<講師>

神田 範明(KANDA NORIAKI)

JMLA会長

JMLA・WAKULABO チーフアドバイザー

成城大学名誉教授

商品企画Neo P7(ネオピーナナ)の開発者である、神田範明(JMLA会長)が講師を務めます。

丁寧にわかりやすく解説いたします。

どうぞ、楽しく、しっかり学んでください。

主催:一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会(JMLA)

お申込みいただきましたら、日本マーケティング・リテラシー協会(JMLA)事務局より受付メールを差し上げますのでご確認ください。よろしくお願いいたします。

「Neo P7」(ネオ ピーナナ)

「Neo P7」は、定性的(感性的)手法と定量的(分析的)手法を巧みに組み合わた、「失敗のあり得ない」商品企画のシステムです。

大手上場企業から中小・ベンチャー企業まで、製造業・小売業・サービス業を問わず(住宅・自動車・家電・飲食品・生活用品・IT・エンターテイメント・鉄道・外食・地域振興等々、B2Bも含む)幅広く数多くの企業で活用・実践されています。 また、新商品のみでなく、既存商品のリニューアルや新規事業開発でも多大な成功を収めてきました。

神田範明(講師、JMLA会長・成城大学名誉教授)は産学協同の商品開発プロジェクトを110社以上経験し、学問とビジネスを融合させた商品企画の成功法則としてNeo P7体系を完成させました。

セミナーでは、手法を使えるようになっていただくために、丁寧にわかりやすくお話しします。

商品企画Neo P7・手法別1日セミナー【2.インタビュー調査・アンケート調査】

商品企画をシステマティックに行うメソッド「Neo P7」(ネオ ピーナナ、新・商品企画七つ道具)に関して、次のような方々に最適な情報です。

- 初めてで、最初からすべてのプロセスに取り組むにはハードルが高いので、興味のある手法から試してみたい。

- 「Neo P7」を既に習得しているが、自分が苦手な手法だけ強化したい。

商品企画Neo P7・手法別 1日セミナー【2.インタビュー調査・アンケート調査】概要

大量の仮説/アイデアの絞り込み方法と、定量評価を行うためのアンケート調査の設計方法を学びます。調査データを基にして、新商品仮説に対する評価の良否を検討することができるようになります。

商品企画の体系・Neo P7、7手法のうち3つ目のインタビュー調査と、4つ目のアンケート調査を確実に習得したい方向けの1日セミナーです。

<カリキュラム>

【1】良好な仮説を選び、確認する

■インタビュー調査

- グループインタビュー

- 評価グリッド法

- 顧客ニーズを構造的に把握し、次のアクションへつなげる

【2】選ばれた仮説を正確に評価するためのアンケート票を設計する

■定量評価を行うためのアンケート調査

- 調査設計の方法

- 調査票作成の方法

【3】アンケート調査データを基に、仮説に対する評価を確認する

■仮説に対する評価の高低、良否の把握

- 評価点の集計

- スネークプロット

- CSポートフォリオ分析

<このような方に>

◎ 顧客ニーズを構造的にまとめ、定性データを有効的に活用する方法を学びたい

◎ 新商品の仮説アイデアの評価方法を知りたい

◎ 商品企画を行う際の正しいアンケート調査のやり方を知りたい

◎ 調査票を作れるようになりたい

<日程>

9月26日(火)10:00~17:00

9月28日(木)10:00~17:00

日程のどちらかご選択ください。いずれも昼休憩1時間含みます。

<実施方法>

実施方法はオンライン(Zoom)です。

<受講料>

44,000円(税抜価格40,000円 消費税10% 4,000円)

<お支払い方法について>

お支払いは、銀行振込となります。

お申込みいただきましたら、事務局より受付メールをお送りさせていただきます。

そのメールに、お支払い方法と期日の記載がございますので、ご確認ください。

ご入金を確認させていただきましたら、テキストをご郵送いたします。

<ご準備いただく物>

- ノートパソコン(Windows) ※演習でExcelを使用します。

- テキスト ※ご郵送いたします。

- 分析ソフトウエアおよび演習用データ

※メールにてお受取り方法とソフトのインストール方法をご案内いたします。 - 筆記具

<講師>

神田 範明(KANDA NORIAKI)

JMLA会長

JMLA・WAKULABO チーフアドバイザー

成城大学名誉教授

商品企画Neo P7(ネオピーナナ)の開発者である、神田範明(JMLA会長)が講師を務めます。

丁寧にわかりやすく解説いたします。

どうぞ、楽しく、しっかり学んでください。

主催:一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会(JMLA)

お申込みいただきましたら、日本マーケティング・リテラシー協会(JMLA)事務局より受付メールを差し上げますのでご確認ください。よろしくお願いいたします。

「Neo P7」(ネオ ピーナナ)

「Neo P7」は、定性的(感性的)手法と定量的(分析的)手法を巧みに組み合わた、「失敗のあり得ない」商品企画のシステムです。

大手上場企業から中小・ベンチャー企業まで、製造業・小売業・サービス業を問わず(住宅・自動車・家電・飲食品・生活用品・IT・エンターテイメント・鉄道・外食・地域振興等々、B2Bも含む)幅広く数多くの企業で活用・実践されています。 また、新商品のみでなく、既存商品のリニューアルや新規事業開発でも多大な成功を収めてきました。

神田範明(講師、JMLA会長・成城大学名誉教授)は産学協同の商品開発プロジェクトを110社以上経験し、学問とビジネスを融合させた商品企画の成功法則としてNeo P7体系を完成させました。

セミナーでは、手法を使えるようになっていただくために、丁寧にわかりやすくお話しします。

商品企画Neo P7・手法別 1日セミナー【1.仮説発掘法・アイデア発想法】

商品企画をシステマティックに行うメソッド「Neo P7」(ネオ ピーナナ、新・商品企画七つ道具)に関して、次のような方々に最適な情報です。

- 初めてで、最初からすべてのプロセスに取り組むにはハードルが高いので、興味のある手法から試してみたい。

- 「Neo P7」を既に習得しているが、自分が苦手な手法だけ強化したい。

商品企画Neo P7・手法別 1日セミナー【1.仮説発掘法・アイデア発想法】概要

最高のシステマティック手法・Neo P7の全体像を理解し、大量の仮説/アイデアを怒濤のように発掘・創出できるようになります。

商品企画の体系・Neo P7、7手法のうち1つ目の仮説発掘法と、2つ目のアイデア発想法を確実に習得したい方向けの1日セミナーです。

<カリキュラム>

【1】商品企画の体系・Neo P7概論

【2】Neo P7をスタートする前に、ターゲット設定について

【3】潜在ニーズ仮説を大量に創る

■仮説発掘法

- フォト日記調査

- 仮説発掘アンケート

■アイデア発想法

- 焦点発想法

- アナロジー発想法

<このような方に>

◎ 顧客の潜在ニーズを発掘したい

◎ 優良な商品アイデアを追加したい/ブラッシュアップしたい

◎ 組織的に行う良い発想法を探している

◎ 売れる商品開発のためのヒントを探している

<日程>

9月19日(火)10:00~17:00

9月21日(木)10:00~17:00

日程のどちらかご選択ください。いずれも昼休憩1時間含みます。

<実施方法>

実施方法はオンライン(Zoom)です。

<受講料>

44,000円(税抜価格40,000円 消費税10% 4,000円)

<お支払い方法について>

お支払いは、銀行振込となります。

お申込みいただきましたら、事務局より受付メールをお送りさせていただきます。

そのメールに、お支払い方法と期日の記載がございますので、ご確認ください。

ご入金を確認させていただきましたら、テキストをご郵送いたします。

<ご準備いただく物>

- ノートパソコン(Windows) ※演習でExcelを使用します。

- テキスト ※ご郵送いたします。

- 筆記具

<講師>

神田 範明(KANDA NORIAKI)

JMLA会長

JMLA・WAKULABO チーフアドバイザー

成城大学名誉教授

商品企画Neo P7(ネオピーナナ)の開発者である、神田範明(JMLA会長)が講師を務めます。

丁寧にわかりやすく解説いたします。

どうぞ、楽しく、しっかり学んでください。

主催:一般社団法人 日本マーケティング・リテラシー協会(JMLA)

お申込みいただきましたら、日本マーケティング・リテラシー協会(JMLA)事務局より受付メールを差し上げますのでご確認ください。よろしくお願いいたします。

「Neo P7」(ネオ ピーナナ)

「Neo P7」は、定性的(感性的)手法と定量的(分析的)手法を巧みに組み合わた、「失敗のあり得ない」商品企画のシステムです。

大手上場企業から中小・ベンチャー企業まで、製造業・小売業・サービス業を問わず(住宅・自動車・家電・飲食品・生活用品・IT・エンターテイメント・鉄道・外食・地域振興等々、B2Bも含む)幅広く数多くの企業で活用・実践されています。 また、新商品のみでなく、既存商品のリニューアルや新規事業開発でも多大な成功を収めてきました。

神田範明(講師、JMLA会長・成城大学名誉教授)は産学協同の商品開発プロジェクトを110社以上経験し、学問とビジネスを融合させた商品企画の成功法則としてNeo P7体系を完成させました。

セミナーでは、手法を使えるようになっていただくために、丁寧にわかりやすくお話しします。

高校野球の感動もおわり、いよいよ始まる「ラグビーワールドカップ2023」~2019年の興奮と感動を再び~アスリートから学ぶ戦略的マーケティング

熱戦が続いた高校野球は、慶応義塾の107年ぶりの優勝という感動と驚きで幕を閉じました。

数々の名場面がありましたが、なんといっても決勝戦の6回表、慶応義塾の攻撃、仙台育英の高橋投手と慶応義塾打者小宅選手の勝負の場面です。

なんと、二人ともにこやかに笑っているではありませんか!

いざ投げる、いざ構えるという場面では、真剣そのものの顔になるのですが、その直前では二人が顔を見合わせにこやかな表情を見せてくれたのです。

ああ、この子たちは本当に野球というスポーツを楽しんでいるのだなという感動を通り越した驚きを覚えました。

この出来事に関しては、次回にもう少しお話ししたいと思います。

さて今回の本題、「ラグビーワールドカップ2023フランス大会」がいよいよ始まりますね。

2019年大会で、テレビの前で大興奮しながら試合にくぎ付けになっていたのがつい昨日のように感じます。

日本代表の活躍を大いに期待しています。

今回は、そんな日本代表選手選考にまつわるお話をしたいと思います。

アスリートにも、マーケティング視点の考え方や行動が求められているのを強く感じたからです。

ラグビーワールドカップ公式サイトより

フルバック山中選手の落選には理由があった

代表の選出で意外だったのが、フルバックとして活躍している山中亮平選手の落選でした。発表の直前まで代表候補として試合に出ていただけに、何故だろうという疑問が起きました。

しかし、ジョセフ・ヘッドコーチ(HC)の理由を聞くと納得したのです。

ジョセフHCの理由は、「SO(スタンドオフ)として活躍できるか見たかったが見られなかった」、そして「毎試合、相手によって自分たちの戦い方を調整しないといけなく、複数のポジションをこなせることを選出の基準とした」というものでした。

FW(フォワード)の第1列やSH(スクラムハーフ)のような専門職と言われるポジションと違い、山中選手にはSOとしても機能できるかということが判定基準になったのです。

※ラグビーのポジションに関しては、HONNDAさんのHPが分かり易いと思います⇒コチラ

世界的に見ても、選手起用は大きな戦略要因だ

この理由を聞いたとき、オールブラックスの絶対的SO(スタンドオフ)のボーデン・バレット選手が、何回もFB(フルバック)として出場していたのを思い出しました。

今回のワールドカップは、ボーデン・バレット選手の2人の弟、LO(ロック)のスコット選手と、WTB(ウィング・スリークオーターバック)」のジョーディー選手も選出されていますね。3兄弟そろってフィールド上で観られることが楽しみです。

今回のワールドカップでも、SOのボーデンバレット選手が、相手や仲間の選手のコンディションによってはFBを務めることもあると思います。

つまり、今のラグビー競技においては、相手チームの特徴や自分たちのチームのコンディションによって、戦略的に選手のポジションを決めるということです。

この考え方、戦略の決め方は、マーケティングにも当てはまると思いませんか?

アスリートにも求められる3C分析

3C分析は、「顧客・市場・社会の環境」と「競合」、そして「自社」を分析し、自社のポジションを確認し、戦略の方向性を決めるために役立つ分析方法ですが、ラグビーの選手にもこの考え方が必要だというわけです。

今回、山中選手は、自社=つまり自分のポジションでのスキルは磨いてきました。

しかし、そこには当然競合が存在するわけで、強力なライバル松下選手がいました。

そして、チームの環境としてはジョセフHCがいったように、相手チームや、選手のコンディションによっては複数のポジションをこなさなくてはいけないという環境にいたのです。

山中選手は、3Cでいう、自社は磨いたが、競合と市場環境に対する準備が弱かったということになります。

まさに、戦略的マーケティングの考え方に通じるところがあります。スポーツの世界の戦略から学ぶべきことが多いですね。

戦略的マーケティングは、自社の優位性を明確にし、事業価値を創造する

皆さんが日々過ごされてる社会では、当然のようにマーケティング活動を正しく地道に行うことが求められます。

社会環境や顧客のニーズ、そして自社の強みを分析し的確にとらえ、自社の優位性を高めるためには適切なマーケティングを学び、使いこなせるようになる必要があります。

是非、思い立ったときに、マーケティングを学びなおしてみてはいかがですか。

戦略的マーケティングを実践する上で基礎となる知識とスキルを学べる『JMLAベーシックパスポート』資格講座を見てみる↓

<カリキュラム>

■講義■

1.マーケティングの基礎知識

・マーケティングの目的

・ブランドが果たす役割

・マーケティングの仕組み

・現代マーケティングと人間の感性

・マーケティングの基本用語

・マーケティング実務推進体系

・SDGs活動と企業売上

・デジタル経営戦略(DX)

2.市場調査・分析

・マーケティングリサーチの重要性

・マーケティングデータの種類

・マーケティングリサーチの方法

・集計、分析方法

3.マーケティング戦略策定

・事業領域(ドメイン)決定

・マーケティング戦略コンセプト策定

・プロダクトミックス

・マーケティングミックス

4.ブランディング

・ブランドの特性

・ブランドの構造と進化

・競争優位戦略

・顧客満足の目的と期待される効果

・SDGsマーケティングに基づくDX経営

■ワークショップ■

1. ロジカルシンキング

頭の準備運動、論理思考を起動させる

2. 3C分析

自社の環境を整理する

3. SWOT分析

強み弱みの把握

4. 戦略代替案

戦略代替案を抽出する

5. STP

ターゲットを設定する

6. コンセプトメイキング

顧客価値を言葉化する

7. 感性分析

顧客の感性を分析する

8. マーケティングミックス4P

売れ続ける仕組みを考える