マーケティング視点で見直す、商品企画4つの方針

ヒット商品が出ない、売れない──それは、商品の質や担当者の努力が足りないからでしょうか。あるいは、人材・組織・戦略・販売体制といった仕組みの問題でしょうか。

確かにそれらも一因ではありますが、本質的な原因は、実はもっと根深いところにあります。

それは、「商品企画のやり方」そのものです。

いま私たちは、将来の予測が困難な「VUCA時代」と呼ばれる環境にいます。さらに、生成AIの台頭や顧客行動の多様化によって、かつての成功パターンが通用しなくなっています。

こうした変化のなかで、「ひらめき頼み」や「経験則だけ」による商品企画に限界がきているのです。

「やり方とはこんなもの」「あとは担当者の才能と努力でなんとかする」──そのような常識や固定観念が、実は最大の落とし穴なのです。

以下に、神田教授(Neo P7開発者、弊会会長)の書籍「神田教授の商品企画ゼミナール Neo P7 ヒット商品を生むシステム」を引用して、商品企画の方針を4つ挙げますので、チェックしてみてください。

VUCA時代とは?

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉。現代のように変化が激しく予測困難な時代を指します。

Neo P7 参考:https://wakulabo.marketing-literacy.org/

【方針1】感動商品を目指す

私たちが本当に目指すべきは、「安いから売れる」商品ではありません。

そうではなく、「高くても売れる」──むしろ高いからこそ選ばれる、そんな商品です。

「高く売れる」というのは、単に価格設定がうまいという意味ではありません。

それは、「価格以上の価値がある」と顧客が感じているということ。つまり、その商品に感情を揺さぶられる体験があるということです。

たとえば、初めて手にしたときに「これ、すごくいい!」と直感的に思えるもの。

あるいは、使い続けるうちに「これは私の生活を変えてくれた」と感じるもの。

そのような商品には、「理屈を超えた感動」や「共感」が宿っています。

しかし現場では、「競合商品との違いを埋める」「顧客の不満を解消する」といった「マイナスをゼロにする改善型の商品企画」に終始していないでしょうか?

もちろん改善は大切です。ですが、それだけでは人の心は動きません。

顧客が本当に欲しいのは、「困りごとを解決してくれる商品」ではなく、「思わず誰かに語りたくなる体験」なのです。

「この商品に出会えてよかった」と言ってもらえるような、プラスの感情を生む商品企画。

それこそが、これからの時代に選ばれる「感動商品」なのです。

【方針2】システマティックに

ヒット商品は、「才能のある一部の人が、偶然ひらめいて生み出すもの」だと思っていませんか?

確かに、直感や創造性は商品企画に欠かせない要素です。ですが、それだけに頼っていては、一発屋で終わるリスクが極めて高いのです。

ヒット商品を立て続けに展開する組織は、誰が担当しても、ある一定の成果を出せる、そんな再現性のある仕組み=システムを持っています。

「なぜかうまくいった」「あのときはラッキーだった」では、

その成功は再現できませんし、人材が変わった途端に成果も失われてしまうのです。

企画とは、個人の感性で勝負する一発芸ではなく、「体系化できる“技術”」です。

商品企画を感覚任せではなく、「戦略としての技術」に昇華させること。

それが、これからの時代に求められるマーケティング型商品企画の姿だと言えるでしょう。

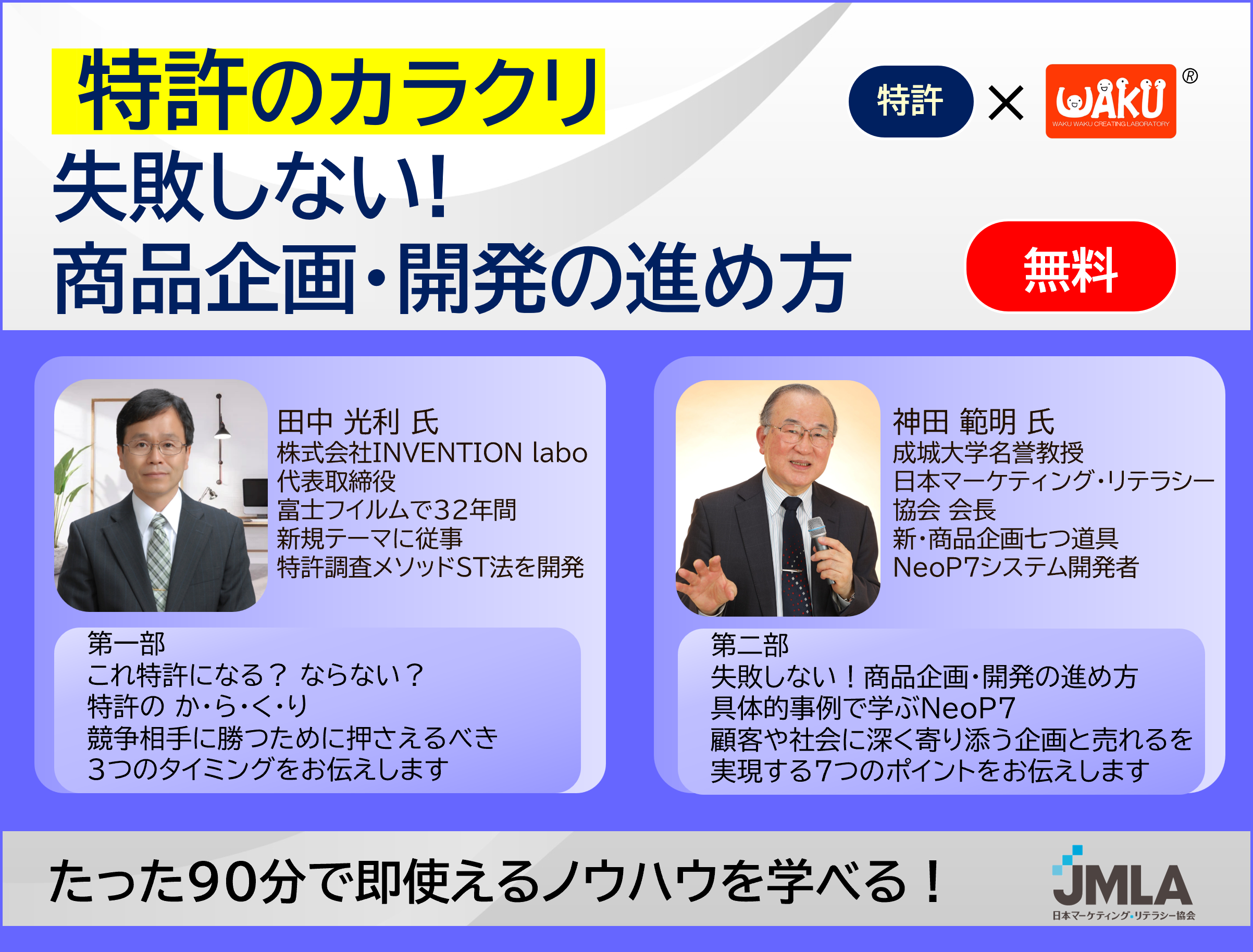

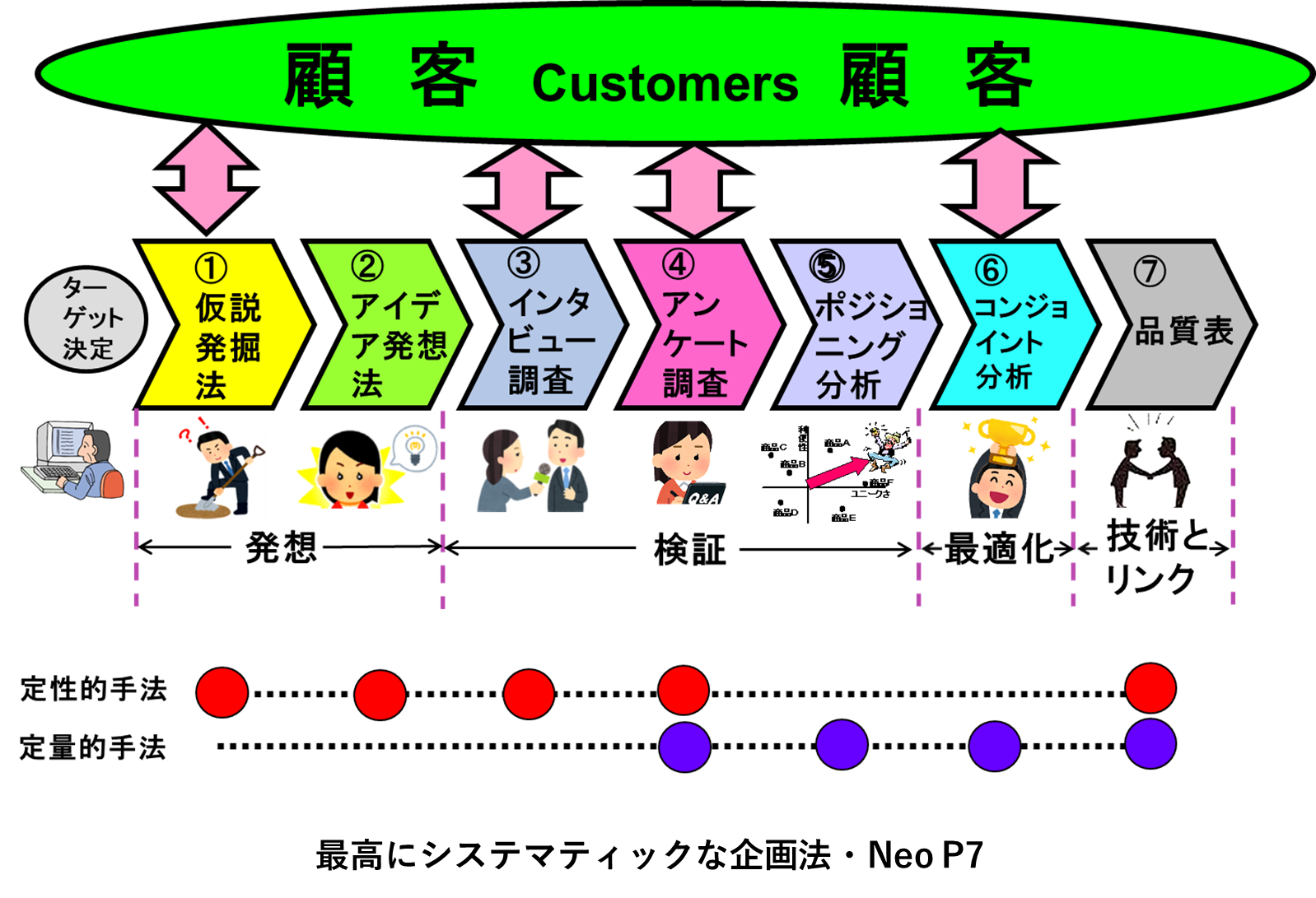

なお、こうした考え方をもとに構築された実践的なシステムの一例が、神田教授が開発した「Neo P7」です。

本記事で紹介する4つの方針も、その思想をベースにしています。

Neo P7 参考:https://wakulabo.marketing-literacy.org/

【方針3】定性的手法+定量的手法のバランス

商品企画において「何を根拠に判断するか」は非常に重要です。

そのときに使われるのが、以下の2種類のアプローチです。

- 定性的手法:感覚や言葉など、顧客の声や行動から直感的にニーズを読み取る方法

- 定量的手法:数値データに基づき、論理的に傾向や効果を分析する方法

この2つは対立するものではなく、補完し合う関係にあります。

定性的な観察は、「なぜその行動をとるのか」「どんな価値観が背景にあるのか」といった意味の理解に役立ちます。

一方、定量的なデータは、仮説の検証や成果の裏付けに必要な信頼性と客観性をもたらします。

つまり、「感覚で気づき、数字で確かめる」という両輪がそろってはじめて、説得力と再現性のある商品企画が可能になるのです。

どちらか一方だけでは、思い込みに引っ張られたり、数字に振り回されたりしてしまうリスクがあります。

そして実は、この2つをバランスよく活用するための考え方や手法は、きちんと体系化されているのです。

手法を学べば、「現場で定性+定量を組み合わせて使う」ことは決して難しいことではありません。

むしろ、ある程度の型を身につけることで、誰でも実践可能になります。

直感と分析を両立できる人材は、マーケティングにおいて極めて貴重な存在です。

【方針4】顧客の意見を最初から最後まで活用

「顧客の声を聞こう」という考え方は、今やマーケティングの常識です。

しかし、多くの場合その「声」は企画の初期段階だけでしか活用されていません。

最初にニーズ調査を行って満足してしまい、そこからは自社の仮説や主観に頼って進めてしまう。

その結果、「作り手にとっては良くできた商品」でも、「顧客にとってはピンとこない商品」になってしまうケースは少なくありません。

本当に顧客の声を活かすなら、企画の初期だけでなく、開発の途中、そしてリリース直前の最終検証まで、継続的に取り入れるべきです。

- 初期:どんな課題や欲求があるか、言葉にならない不満を探る

- 中盤:アイデアやコンセプトがきちんと顧客の期待に沿っているか検証する

- 終盤:具体的な仕様や打ち出し方が、実際に「買いたい」と思わせるか確認する

特に重要なのが「最後」です。商品リリース直前のタイミングで顧客の意見を聞くことで、市場とのズレを最小限に抑え、完成度を大きく引き上げることができます。

商品企画は最後まで「顧客とのコラボレーション(共創)」の徹底した意識が大切です。

さて、以上の4つの方針についていかがでしたでしょうか。

ご関心をお持ちの方はぜひこちら↓もご覧ください。

新商品/新事業企画・開発のための「WAKU WAKU 創造 LABO(ワクラボ)」

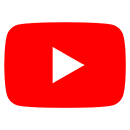

商品企画に携わる方向けの無料セミナーも実施しています!

気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか👇

感性マーケティング/基礎マーケティング/商品企画 実用資格講座のご案内

感性マーケティングの実用資格講座『JMLAマーケティング解析士プロフェッショナル 感性』

基礎マーケティングの実用資格講座『JMLAベーシックパスポート』

「商品企画NeoP7システム」の実用資格講座『JMLA商品企画士プロフェッショナル』

JMLA 事務局

最新記事 by JMLA 事務局 (全て見る)

- 社内の常識を覆し枠にとらわれない発想で成功した商品開発 - 2026年2月28日

- プロフェッショナル 感性 - 2026年1月29日

- プロフェッショナル 感性 - 2026年1月28日