買い物しやすい乳幼児用品店の顧客価値創造~感性マーケティング~

乳幼児用品を扱う「西松屋」という不思議な店がある。

いつ行っても閑散としていて赤字なのではないかと思ってしまう。

店員も少ない。

今回は、乳幼児用品店をテーマに、顧客起点の感性マーケティングについてお話ししたいと思います。

目次

顧客から見た魅力ポイント 西松屋/アカチャンホンポ/Birthday

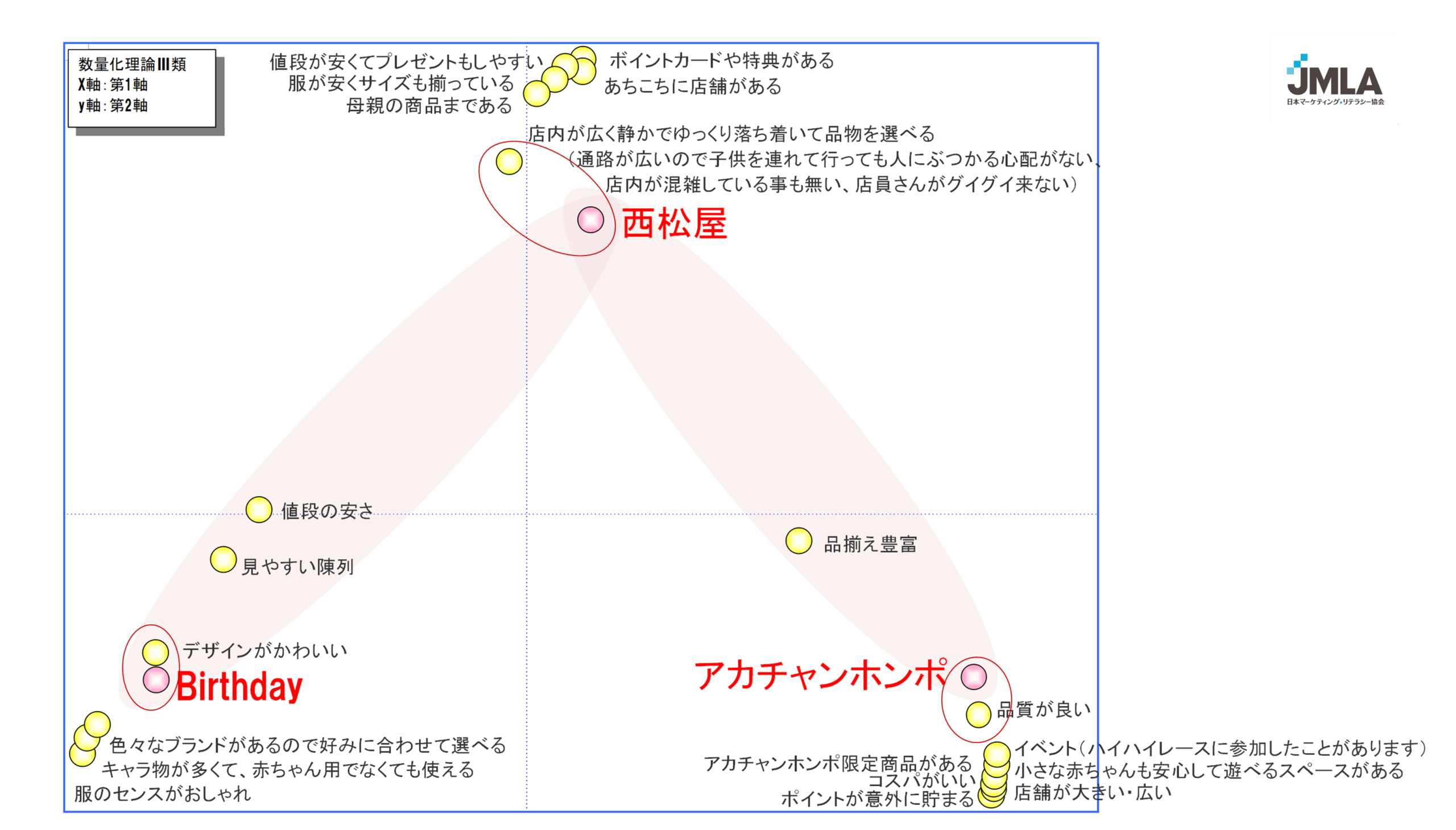

乳幼児用品の上位チェーン企業の3ブランドにいて、実際に買い物している顧客の声を聴いてみました。

Q. 乳幼児用品の「西松屋」/「アカチャンホンポ」/「Birthday(バースデイ)」で何度もお買い物している方に質問です! 魅力ポイントを教えてください!

店内が静かで落ち着いて買い物ができる。通路が広いので子供を連れて行っても人にぶつかる心配がない

ー「西松屋」愛用者ー

通路が広く、空いているので子供と一緒でもゆっくり見れて助かる

ー「西松屋」愛用者ー

安くて子供に必要なものが揃っている。 離乳食の数もたくさんあり、他では見ないような商品があって有難いです

ー「西松屋」愛用者ー

品質が安定していて安心感があり、育児グッズから食品まで一通り揃うので便利です。

ー「アカチャンホンポ」愛用者ー

品揃え豊富 アカチャンホンポ限定商品がある

ー「アカチャンホンポ」愛用者ー

服のセンスがおしゃれなので、普段着もちょっとしたおしゃれ着も購入できる

ー「Birthday」愛用者ー

キャラ物が多くて、赤ちゃん用でなくても使える

ー「Birthday」愛用者ー

上記のようなフリーアンサー形式の自主調査(簡易調査)の結果、各ブランドに数十名の方々が回答してくださいました。

上のコメントは全コメントの中から、各ブランド2,3人ピックアップしたリアル意見です。

回答いただいた全テキストデータ(感性データ)を数量化理論Ⅲ類手法を用いて、各ブランドの特長を考察してみたいと思います。

分析の結果(上図)、特に円で囲んだ部分に、各ブランドの特長がみられると考察しました。

- 「西松屋」の魅力は、子連れの顧客が店内で買い物しやすい環境の良さ

- 「アカチャンホンポ」の魅力は、商品の品質の良さ

- 「Birthday」の魅力は、商品デザインの可愛さ

また、

- 「西松屋」と「Birthday」は「値段の安さ」も魅力

- 「西松屋」と「アカチャンホンポ」は「豊富な品揃え」も、顧客は魅力に感じている

数字で見る、西松屋/アカチャンホンポ/Birthday

次に、各ブランドについて数字を見てみます。

■「西松屋」

- 企業名:株式会社西松屋チェーン

- 社員数:695人(2025.8)

- 店舗数(国内):1145店舗(2025.2)/全都道府県

- 売上高:1,859億円(2025.2)

- 営業利益率:6.5%(2025.2)

■「アカチャンホンポ」

- 企業名:株式会社 赤ちゃん本舗

- 社員数:924人(2025.2)

- 店舗数(国内):128店舗(2025.4)

- 売上高:830億円(2025.2)

- 営業利益率:2.5%(2025.2)

■「Birthday」

- 企業名:株式会社しまむら

- 社員数:ブランド単体では無し

- 店舗数(国内):337店舗(2025.7)

- 売上高:765億(2025.2)

- 営業利益率:ブランド単体では無し

「西松屋」と「アカチャンホンポ」は数字が揃っているので、比較して見ることができます。

「西松屋」の方が売上高が圧倒的に高いことがわかります。売上高は高いのに、社員数は少ない!?

営業利益率も「西松屋」の方が高いですね。

どこにその秘密があるのでしょう?

顧客視点で考えてみたいと思います。

「西松屋」のガラガラ戦略

まず、企業「西松屋」側の視点。戦略や施策について

「西松屋」がとっている戦略の概略を、メディアで取り上げられている内容や社長インタビュー動画、公開情報を参考に記載します。

西松屋は、家賃の安い郊外に出店することを基本として、広い売り場を確保しています。そのため、店内に入るとまず目につくのが広い通路です。ベビーカーが最高3台はすれ違えるように設計されています。

また衣料品はワゴンや平台を使用せず、全てハンガー掛けを採用しています。これは顧客が見やすいだけでなく、従業員も洋服をたたみ直す作業が不要になり、作業効率を向上させています。

そして作業マニュアルを詳細に作成し、従業員は15分単位で作業行動スケジュールが組まれているため、無駄な時間を過ごすことなく仕事ができます。パートの数も2,3名で済み人件費も最低限に抑えることができます。

店長も、1店舗一人ではなく、平均3~5店舗を兼任して、店長が接客するということはなくデスクワークが主な仕事です。

このように、仕組み化やオペレーションの改革、さまざまな取り組みを行っています。

次に、顧客の視点です。顧客はどのように「西松屋」を見ているでしょう

最も大事な戦略は顧客の声に表現されていることがわかります。

第1項のユーザー調査の結果から、異口同音に「いつ行っても空いていて、通路が広く、人にぶつかる心配がなく、店員さんもグイグイ来ないから、ゆっくりと買い物ができる店」というコメントがありました。

実はこの回答にこそ、「西松屋」繁盛の秘訣が集約されていると考えます。

「西松屋」で買い物する顧客の”顧客価値”

顧客価値とは、顧客が商品やサービスに対して感じる、価格以上の価値のことです。

乳幼児用品を販売している「西松屋」を利用する顧客は、乳幼児を持つ母親がメインです。

とすると、彼女たちが望む買い物環境はどのようなものでしょうか?

- 子供がふらふら歩いていても、人にぶつからない

- ベビーカーがすれ違いやすい

- 他のお客を気にしなくていい

- 子供が寝ていても起こすことのない静かさが欲しい

- 店員がすぐに寄ってこないでゆっくり品物選びができる

一方、一般的な小売店の売り場常識はどうでしょう?

- 商品を所狭しと陳列している

- 購買喚起のため店員がすぐに話しかける

- 商業施設内の店舗では、終始大きなBGMが流れている

- 独立店舗でも店を活気づけるためにBGMが流れている

- 売り場面積当たりの買い物客が多く混雑している

「西松屋」にとっての顧客が望む店舗の姿と、小売店の売り場常識とは真逆です。

「西松屋」は、顧客(乳幼児を持つ母親)が心地よく買い物できる環境を提供し続けることによって、「顧客価値」を創造しています。

実際、「西松屋」では1店舗当たりの売上が一定基準を超えると近隣に新規店舗を出店し、「いつ行っても空いている店」という条件をキープしているそうです。

これこそが、『真の顧客視点マーケティング』と言えるでしょう。

もちろん、その他にもPB商品による原価率の低減や販管費を圧縮する施策などもされています。

顧客視点の店づくりが、高い売上高、高い営業利益率に繋がっているといえます。

真の顧客視点が利益を生み出す

お客様が買いやすい店舗を目指しますというフレーズはよく聞きますが、実際には売り場面積当たりの売上をどこまで伸ばせるかという効率化に経営の意識が向きがちです。

自社の顧客層を考えたときに、どのような店舗の在り方が喜ばれるのかという顧客視点の売り場づくりを突き詰めると、最終的には顧客に認められ、収益を伸ばすことに繋がります。

そして、収益に繋がると共に、顧客にとってかけがえのないブランドになっているでしょう。

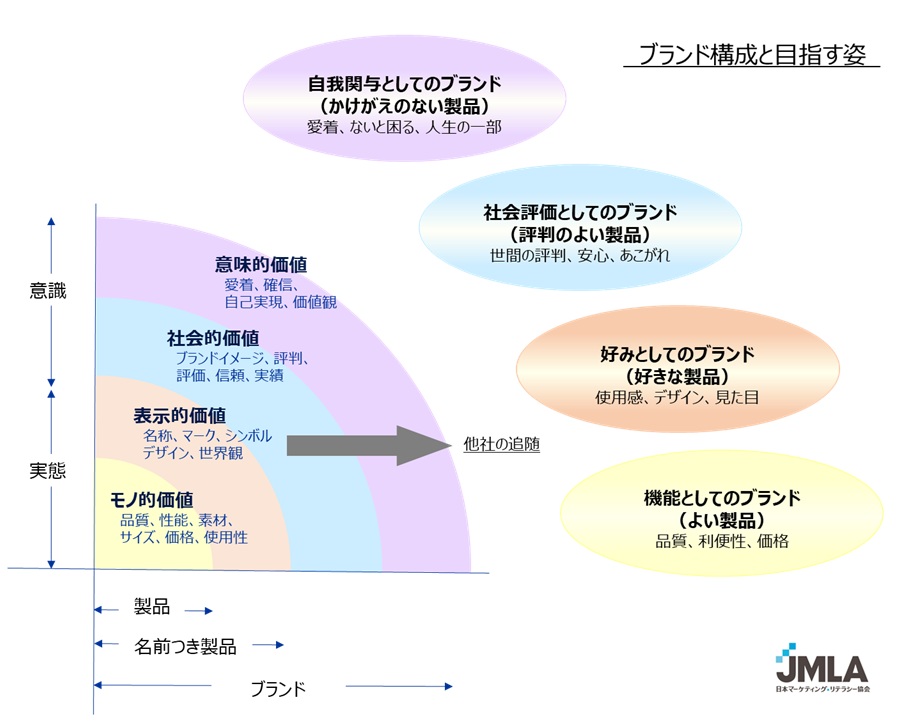

「顧客にとってかけがえのないブランド」とは、下図の最上位の姿です。

上図のブランド構造図は、弊協会スタッフたちがこれまでのマーケティング支援経験をもとにまとめた、かけがえのないブランドを目指す4ステップです。

ブランド価値を高めるには、ただ良い商品を作るだけでは不十分です。

お客様が「このブランドが好き」「このブランドを信頼している」と感じてもらえるよう、段階的に価値を積み重ねていくことが大切です。

以下では、ブランド価値を構成する4つのレベルと、それぞれをどう高めていくかを詳しく解説します。

ブランド価値を高める ステップ1:モノ的価値(機能としてのブランド)

レベル1は、「良い製品だ」と感じてもらうための基本的な価値です。

例えば、品質が良い、使いやすい、価格が手頃。

- 品質:壊れにくい、長持ちする、安定しているなど

- 性能:目的をしっかり果たすなど

- 素材、サイズ:肌触り、伸縮性、サイズ展開など

- 価格:コストパフォーマンスが良いなど

この段階は「選ばれるための土台」です。

お客様はこの価値を基に「買っても損しないか?」を判断します。

ブランド価値を高める ステップ2: 表示的価値(好みとしてのブランド)

レベル2は、商品の「感覚的な魅力」や「印象」で好きになってもらう段階です。

例えば、デザインが好み、名前がオシャレ、見た目が良い。

- ネーミングやロゴ:覚えやすい、個性的、イメージが湧くなど

- パッケージやデザイン:SNSで共有したくなる、使うだけで気分が上がるなど

- ブランドの世界観:ナチュラル、シンプル、ラグジュアリーなど

この段階は「このブランド、なんか好き!」と思ってもらえることが狙いです。

感情に訴えかけることで、選ばれる確率が上がります。

ブランド価値を高める ステップ3: 社会的価値(社会評価としてのブランド)

レベル3では、 「他人からどう見られるか」「社会的にどう評価されているか」が軸となります。

例えば、評判が良い、安心感がある、高級に見える、あこがれる存在。

- 口コミ・レビューの評価:他人の意見が安心材料に

- 信頼できる会社が作っている、実績がある:ブランドの裏付け

- ブランドイメージ:上質、信頼感、誠実、最先端など

- メディア露出・インフルエンサーとの提携:世間に浸透し、価値が高まる

「このブランドを使っていると、信頼できる人に見える」と感じさせる段階です。

ここから“選ばれる理由”がより強固になります。

ステップ3以上は、形のない意識への働きかけが重要になります。

ブランド価値を高める ステップ4: 意味的価値(かけがえのない存在としてのブランド)

レベル4では、ブランドが「自分の一部」や「人生の一部」になります。

例えば、愛着がある、信頼している、自己表現の一部になっている。

- 愛着:何度もリピートしている/ないと困る

- 信頼:このブランドなら間違いないという確信

- 自己表現:ブランドを通じて自分らしさを表現。例:環境配慮、美意識、健康志向

- ストーリーや共感性:ブランドの背景や理念に共感している

レベル4に達すると、多少高くても選ばれ続けます。

お客様にとって「他には代えがたい存在」になるのです。

一般的に、レベル3の社会評価が上がれば、ブランド価値が高まり、売上が伸びると考えられています。

しかしそれだけでは、他のブランドが評価を高めてきたらブランドスィッチを起こされてしまいます。

社会的評価を得たところで安心するのではなく、レベル4までブランド力を高め、一人一人の顧客にとって「かけがえのないブランド」とならなければいけないと考えています。

「西松屋」が顧客の意識へ働きかけ続けているからこそ、顧客にとってかけがえのないブランドとなっているのだと思います。

世の中の動向、地域の特性、人々の心の動きを把握し、対応していくことがブランド価値を向上させます。

世の中の動向、地域の特性、人々の心の動きを把握するためには、マーケティングや感性マーケティングの知識とスキルが欠かせません。

顧客の感性を分析し「もっと売れる!」を実現する感性マーケティング

ここからは、弊会の感性マーケティングの内容に変わります。

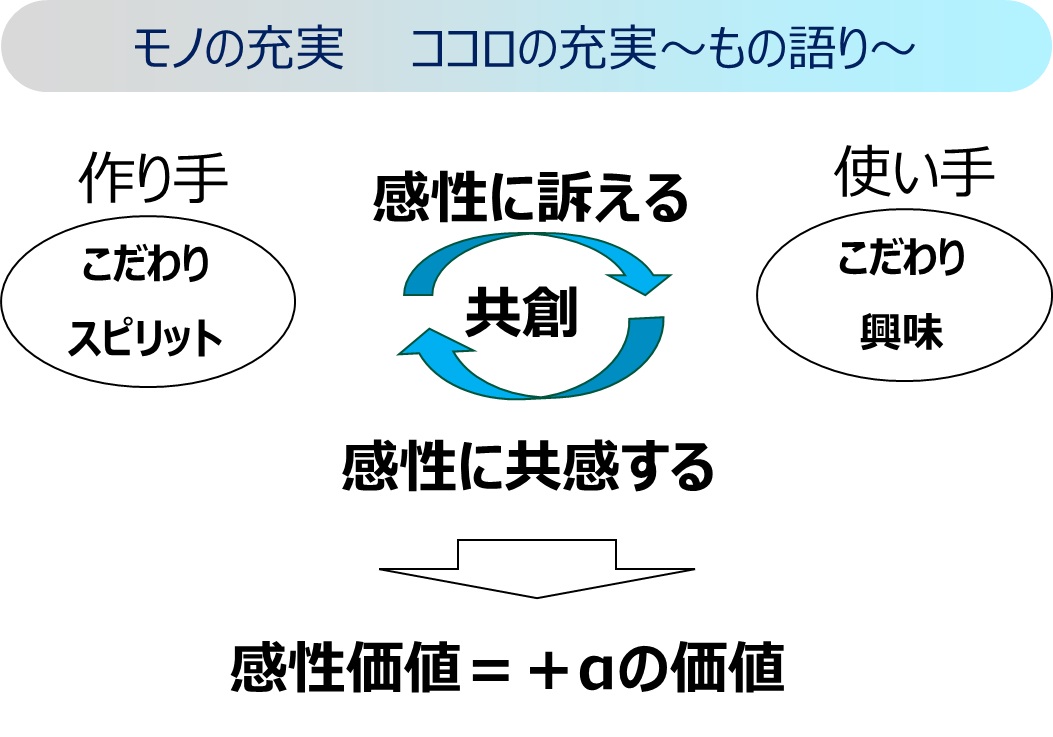

感性マーケティングは、企業側(つくり手)の思いだけではなく、顧客側(使い手)の価値観を理解する、共に創る「共創」という考え方が欠かせません。「共創」という考え方を実践すると「付加価値」が高まります。その「付加価値」が「経済価値」を生み出します。

<感性が経済価値を生む>

一人一人違う顧客の感性を理解しながら適切に対応することにより、「もっと売れる!」を実現することが出来ます。商売繁盛をもたらすものが『感性マーケティング』です。

具体的には、「声」から深層心理を分析し、分析結果をマーケティング戦略立案や事業目標達成に有効活用します。

「声」には、顧客や消費者、社員、事業のリーザ―、経営者など様々ありますが、目的に沿って必要な「声」という感性データ(定性データ)を収集し分析します。目的に沿ってどのような「声」を収集するかという最初の設計がとても重要です。

「この商品はもっと売れるはずだ」、「この商品が売れている理由がわからない」

とお考えの方はお気軽にお問合せください。

お客様の声からもっと売れるを見つけ出します。

「声」を収集するための設計からお手伝いいたします。

ブランド価値向上の活動に、マーケティングの知識とスキルは欠かせません。

マーケティング力をより高めたい方は、ぜひご覧になってみてください。

感性マーケティング/基礎マーケティング/商品企画 実用資格講座のご案内

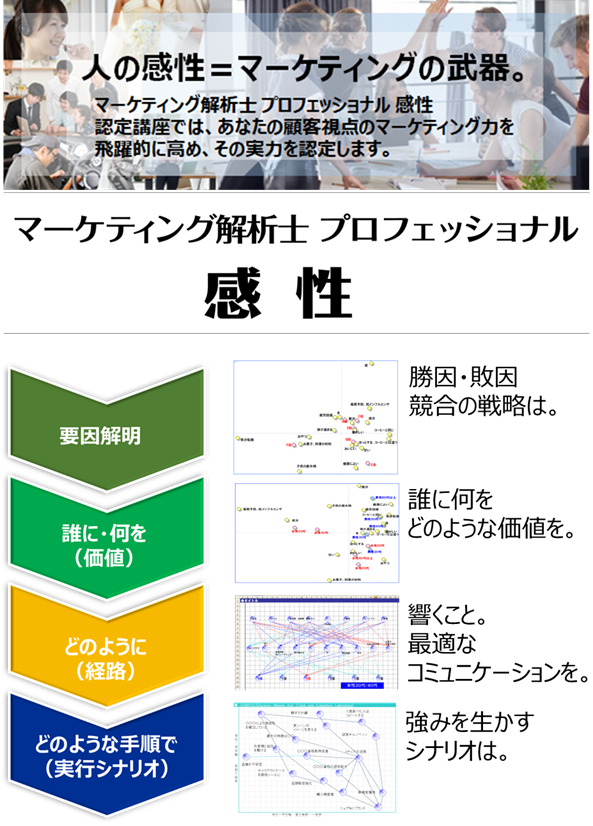

感性マーケティングの実用資格講座『JMLAマーケティング解析士プロフェッショナル 感性』

基礎マーケティングの実用資格講座『JMLAベーシックパスポート』

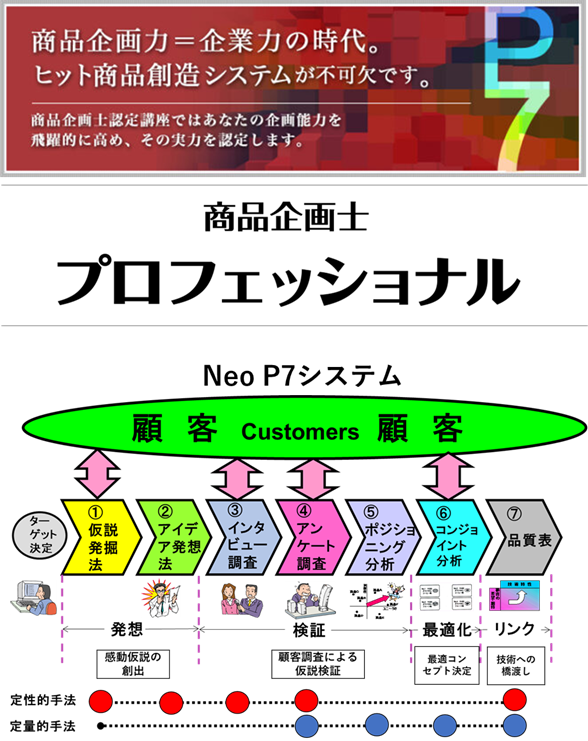

「商品企画NeoP7システム」の実用資格講座『JMLA商品企画士プロフェッショナル』

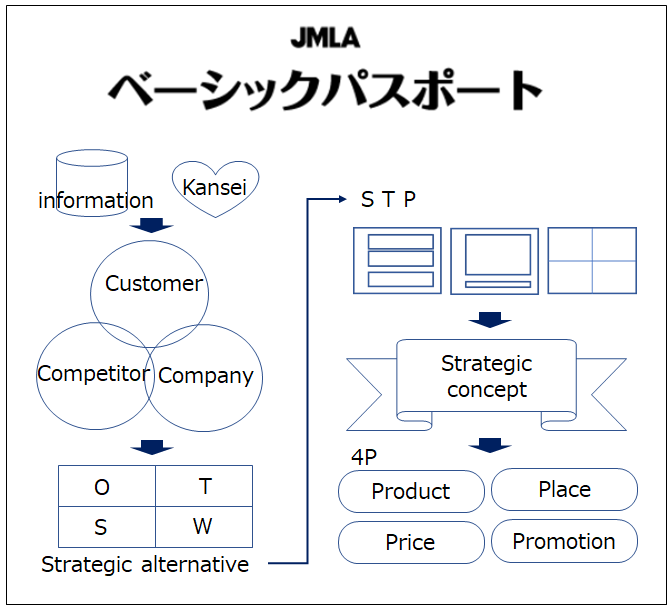

基礎マーケティングの実用資格講座

「JMLAベーシックパスポート」は、マーケティング戦略の基礎理論を使いこなせるようになる資格講座です。

感性マーケティングの実用資格講座

「JMLAマーケティング解析士プロフェッショナル 感性」は、売上を伸ばすためのお客様の声を見つけるスキルを習得する資格講座です。

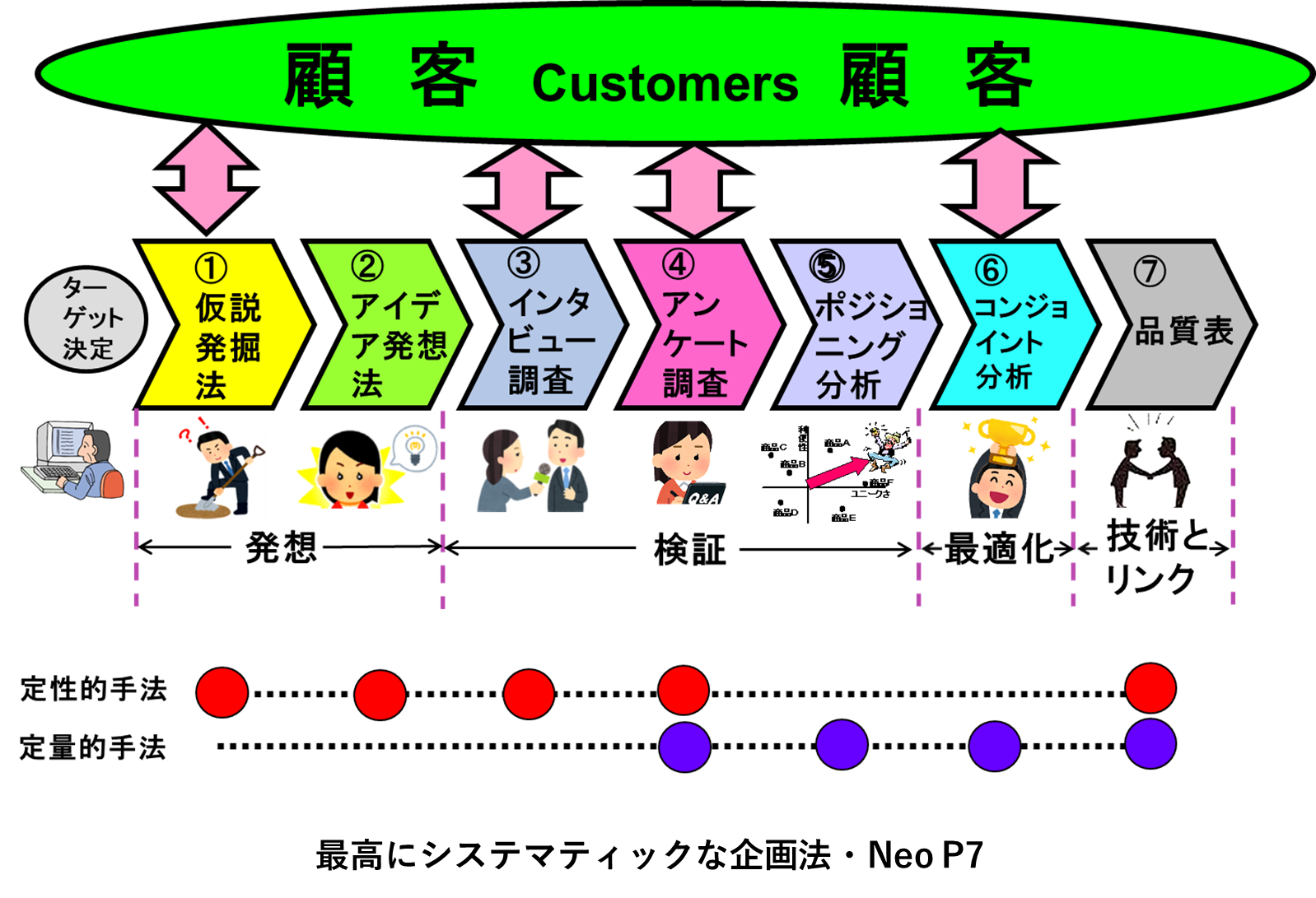

商品企画Neo P7の実用講座

「JMLA商品企画士プロフェッショナル」は、感動商品の企画を系統的に実現するNeo P7(ネオ ピーナナ)(新・商品企画七つ道具)のスキルを身につける資格講座です。

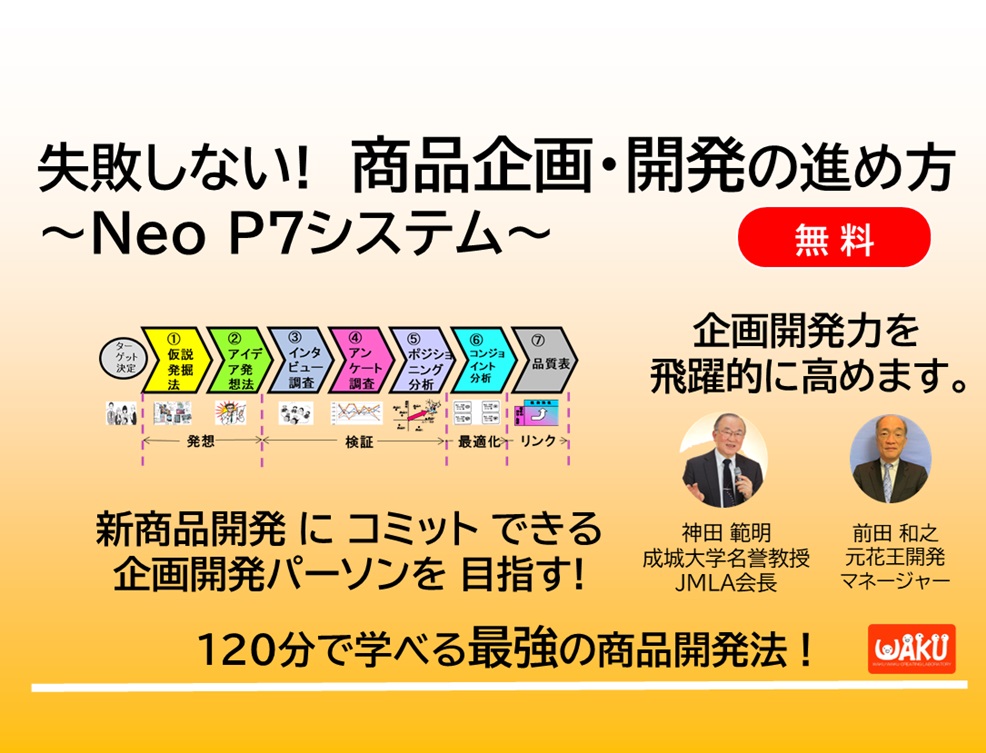

【無料セミナー】感性マーケティングと基礎マーケティングについて、事例を交えてわかりやすくお話しします!

【無料セミナー】システマティックな商品企画NeoP7について、事例を交えてわかりやすくお話しします!

女性の感性やママの気持ち知るインタビュー調査ならお任せください

購買の意思決定に影響する女性の深層心理を捉えるインタビューは定量調査の精度も高めます。

女性はなぜそれを選ぶの? ライフステージ変わったら考え方は変わった? ママは子どもの将来の何を心配しているの? 女性の感性を深く知るならインタビュー調査をお勧めします。

どうぞお気軽にご相談ください。

参考記事:

・「感性を磨くマーケティング術 「触発される」瞬間から始まるデータ×人の共感分析」

・「感性マーケティングとは」

・顧客体験価値「顧客の本音を知る!~顧客は自分の本音を理解しているわけではない~」

・顧客体験価値「地域力の相乗効果!ー5つの顧客経験価値を充足させる地域イベントー」

・「アンケートの重要性と課題に対応する調査方法:調査の目的と課題、アンケートの作り方、回答率を上げるコツ、集計・分析のポイント、調査結果の役立て方」

「企業の強み」と「顧客ニーズに応じる」をつなぐリサーチパートナー

アンケート・調査による客観的な裏付けを効果的にビジネスに活かす【Research☆Partner】

弊協会では、【支援型】「貴社社内の調査スキルを底上げしたい」と、【請負型】「調査を第三者機関に依頼したい」という2タイプのご支援を行っています。

実施内容や事例は、こちらから↓

ニーズに対応して自社の強みを活かす、顧客起点でビジネス課題を解決する

アンケート設計のことならJMLAにお任せください。

JMLA 事務局

最新記事 by JMLA 事務局 (全て見る)

- なぜ主力商品は強くなるのかー成功企業に学ぶプロダクトミックス - 2026年1月15日

- 累計利用者数87万人以上のビジネス専門Webセミナー「 Deliveru 」、当協会の2講座について2026年1月~6月のスケジュールが決まりました! - 2025年12月16日

- AIは天使か怪物か?!「効率」と「発想」は相容れない - 2025年10月29日