新商品/新事業企画・開発のための「WAKU WAKU 創造 LABO(ワクラボ)」(以下、WAKUラボ)は、人をワクワクさせる感動商品の創造を使命として、2020年より当会の新事業として活動をスタートさせた事業名およびチーム名です。本日はWAKUラボの魅力をご紹介したいと思います。

本物の学び

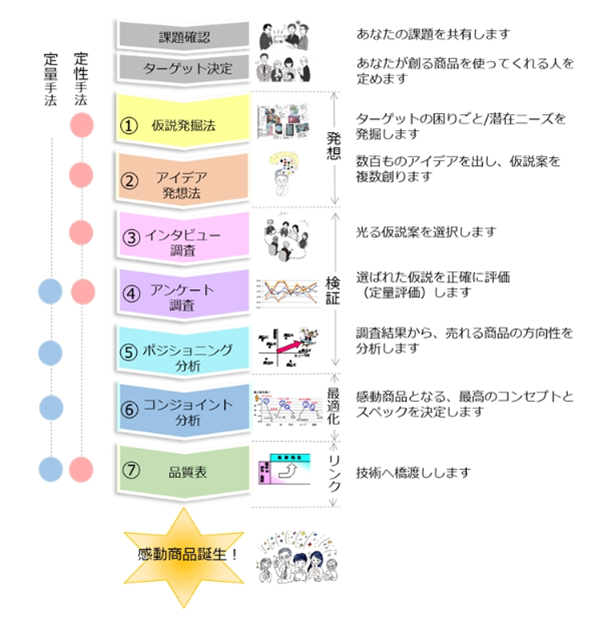

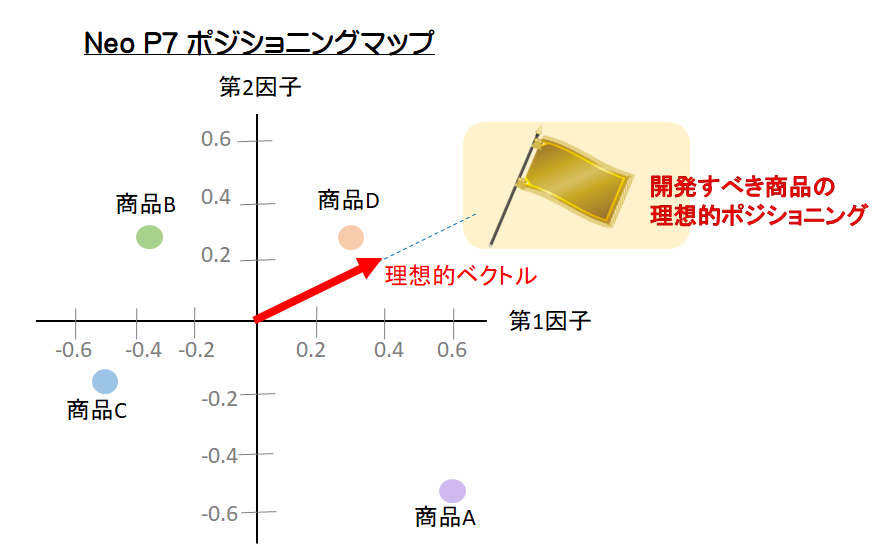

「WAKUラボ」では、新商品/新事業企画・開発のために、Neo P7(ネオ・ピー・ナナ)手法を用います。

「Neo P7」は、商品(サービス)企画の体系です。単なる新商品ではなく、感動商品を生み出す体系です。

「Neo P7」は、神田範明(JMLA会長、成城大学経済学部経営学科 教授-2020/03)が、25年以上に及ぶ幾多の経験や研究成果を生かして、改良を繰り返し完成したシステマティックな体系です。

有名企業との産学協同研究(100以上)にも積極的に取り組み、企業の新商品/新事業開発を成功に導いてきました。

また、神田教授はもともと統計の専門家でもありました。

難しい統計の解説は、神田教授に学ぶのが一番解ります。

文系の方々が口をそろえて、「とても理解できる、こんなにわかりやすく教えてくれる先生は他にいない」と言いますから。

「Neo P7」システムの中に、定量的に検証する工程で、統計手法が登場します。

でも安心です。

何十冊と本を読んでも難解だと感じた内容も、神田教授から15分聴けば理解できます。

「WAKUラボ」チームのプロフェッショナルメンバーの一人目は、この神田範明(KANDA NORIAKI)で、チーフアドバイザーを務めています。

「学び」と「実践」の2階建て

学びの目的は、新商品(新サービス)を実際に企画・開発すること、新事業を実際に企画・開発することにあります。

そのため、学んだことを実践して成果を出すところまでご支援するのが「WAKUラボ」の事業領域です。

実践の場は、「WAKUラボ」チームのプロフェッショナルメンバーが有機的にタックを組み十万馬力のご支援をいたします。

「WAKUラボ」の二人目は、前田 和之(MAEDA KAZUYUKI)です。

上場大手の日用品メーカーの研究職で、自身が担当するブランドの商品開発を任された折に、この「P7(現Neo P7)」システムと出会い、導入し成功した経験から、「WAKUラボ」チームのメンバーに加わり、上級アドバイザーを務めています。企業の中で培った開発実務者としての豊富な経験を、企業様の新商品/新事業企画・開発の支援を通じてお伝えしていきます。

「WAKUラボ」の三人目は、小手川 重光(KOTEGAWA SHIGEMITSU)です。

株式会社コーディネート・パートナーズ 代表取締役で、営業と一括りに言えない広範囲な人のネットワークを構築しています。新規市場開拓、新規顧客開拓、営業戦略から営業教育、テストマーケティングといった“どう売るか”をサポートいたします。

「WAKUラボ」の四人目は、私、堀内 香枝(HORIUCHI KAE)です。

JMLAの理事を務めています。20年以上顧客起点の感性マーケティングの啓発・実務支援・仕組み作りに携わり、現場密着の知識と経験を積み重ねてきました。顧客起点のリサーチ・データ分析・戦略策定、マーケティング人財育成、新商品のコミュニケーション戦略など、痒い所に手が届くマーケティングの実践をサポートいたします。

ノウハウの内製化

今、あなたは、または、あなたの会社は、新商品/新事業企画・開発をどのように行っていますか。

新商品/新事業企画・開発に失敗したご経験はありませんか。

アンテナの鋭い一人の社員に、開発を任せていませんか。

過去のヒット商品にしがみついて、新しい商品開発へチャレンジすることを恐れていませんか。

次々に新商品を考えて出してもなかなか思うようにヒット商品が出ないということはありませんか。

なぜでしょう。

答えはシンプルで、「やり方に問題があるから」です。

正しい確実に売れる「やり方」で、商品(サービス)を企画・開発してみませんか。

そしてその「やり方」を、社内ノウハウとして資産にしてはいかがでしょうか。

再現性のあるやり方

再現性のある仕事とは:

ある一人の感覚や経験によってのみ実現できる仕事ではなく、手順や基準値が定められていて誰もが同じプロセスを踏むことにより実現できる仕事のこと。

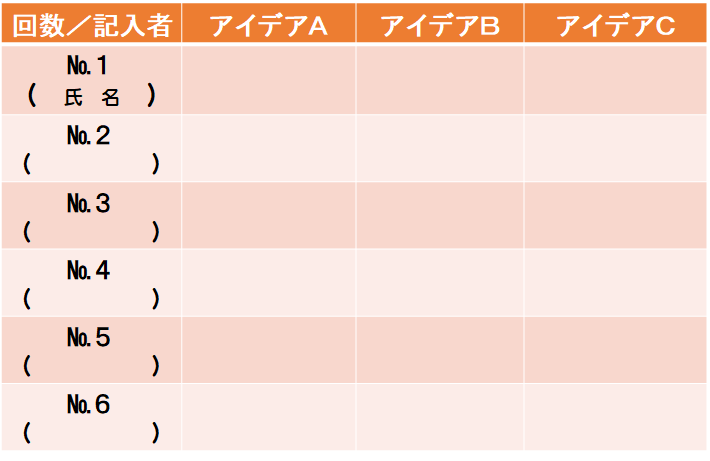

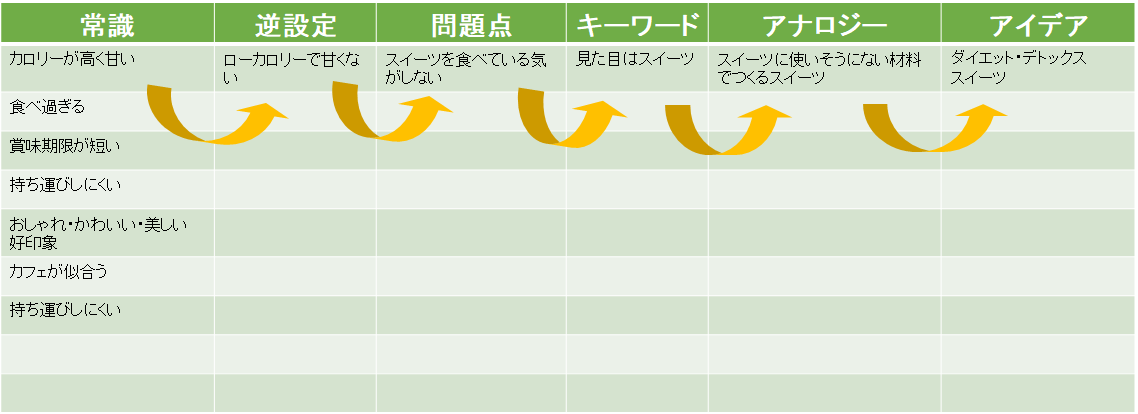

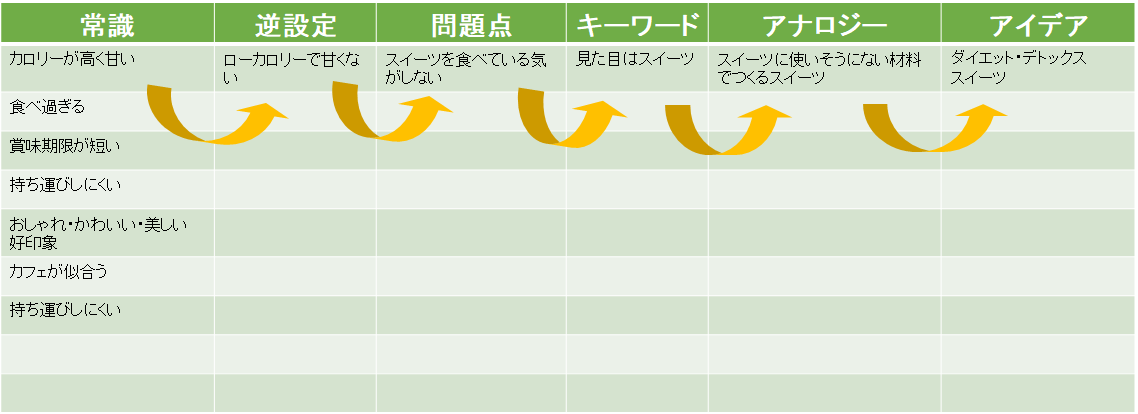

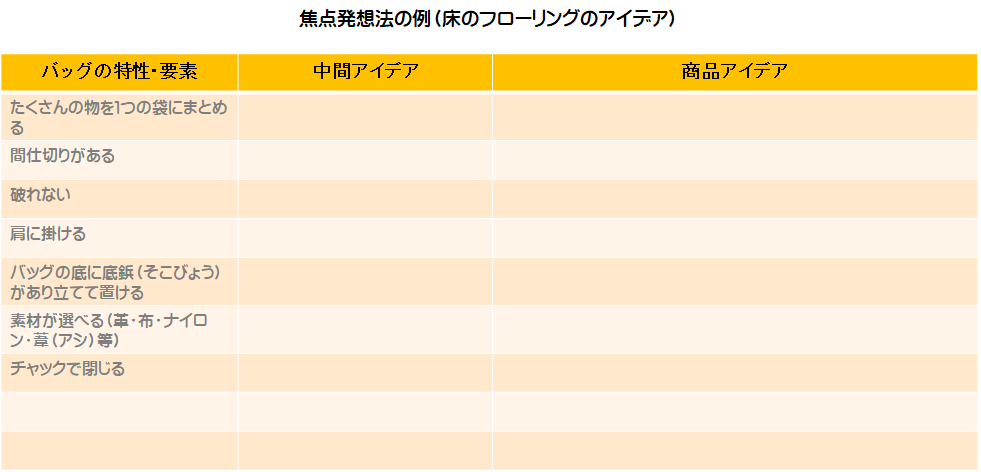

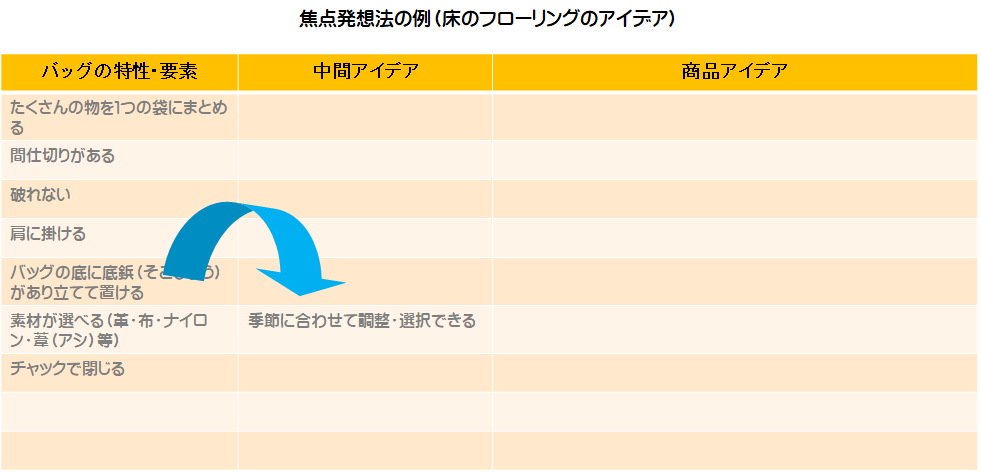

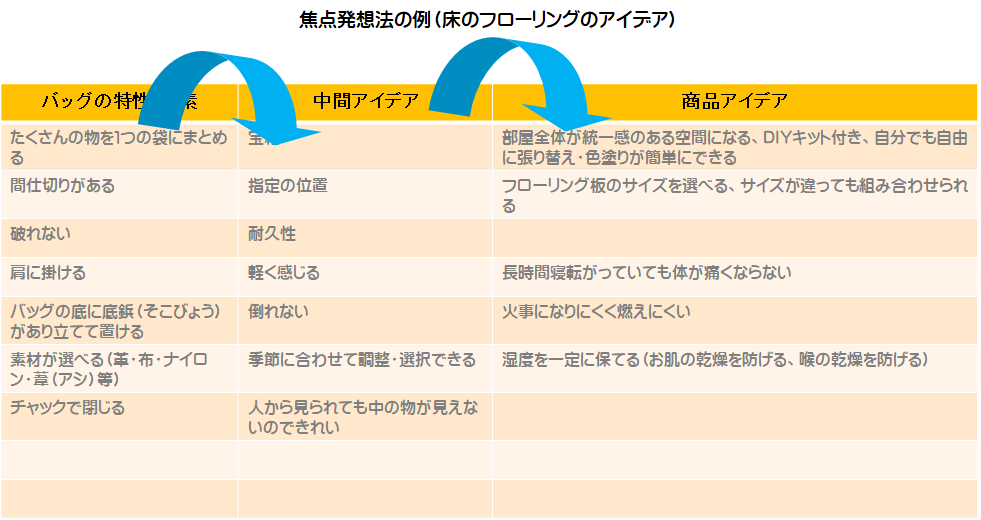

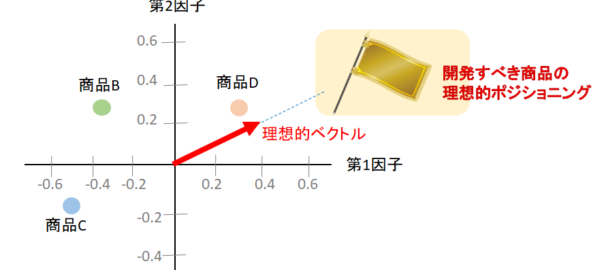

「Neo P7」システムは、7つのプロセスに分かれ、前半はアイデアをたくさん創出するための定性手法、後半は検証のための定量手法と、バランスよく組み立てられています。

前半の定性手法においては、定性だからといってやみくもにアイデアを出すのではなく、システマティックにアイデアを創出する手法を用います。

また、創出するアイデアの目標数は設定されており、創出した大量のアイデアから優れたアイデアを絞るやり方は、定量的に評価します。

後半の定量手法においては、すべてシステマティックに組み立てられており、売れる商品になるための必要数値が設けられています。

そのため、誰でもその目標に向かって一生懸命取り組めば実現させることが可能です。

学生とのコラボレーション

コラボレーションとは、協同の作業を意味します。

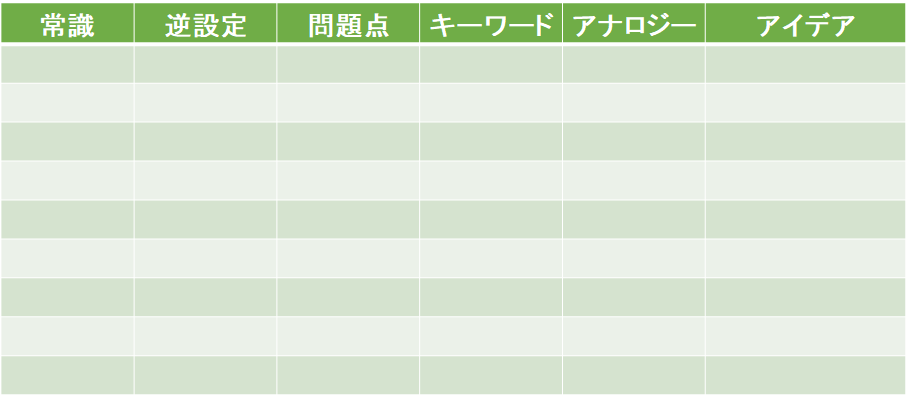

「WAKUラボ」には、20歳前後の向上心の高い、有資格(※)の優秀な学生が登録されています。

(※)有資格:

「Neo P7」を学びスキルを身につけ、スキルを身につけたことを証明する資格「JMLA商品企画士プロフェッショナル🄬」を保有する学生、かつ、企業様と協同して新商品/新事業の企画・開発に貢献したいと考えている向上心の高い前向きな学生

学生が、あなたやあなたの会社の社員様と協同で、あなたの会社の新商品・サービスの企画を行います。

若々しい自由な発想は、業界に精通していないからこそ、驚くような発想が生まれ、新しい視点が発見できるでしょう。

とても刺激を受けるでしょう。

イノベーション(新結合)を体感してみませんか。

6月20日スタート!基礎から学ぶ できる!シリーズ 商品企画WEB講座(全5回)

新商品/新事業企画・開発のための「WAKU WAKU 創造 LABO(ワクラボ)」