JMLA 事務局 のすべての投稿

プロフェッショナル ヒューマンコミュニケーション

日本のマーケティング・リテラシーを下げないために!

コロナ対策をとりながらセミナー開催を継続いたします

子供たちの分散登校が終了した学校、そのまま春休みに突入する学校、全員登校が始まった学校、教育関係者は現在戦っています。

私たちも、コロナ対策をとりながら、マーケティング力アップ、商品開発力アップのため、講座開催を頑張って続けていきます。

ご案内中のセミナーのうち会場参加型のセミナーにつきましては、現在、新型コロナウイルス(COVID-19)および感染症について終息するまで以下の方針にて開催を執り行います。

1)基本的に小規模人数での開催

2)入り口にアルコール消毒液を設置

3)セミナールーム・ドアノブ・机の消毒徹底

4)ウイルス対策としてセミナールームの換気(窓開け)

席の間隔をあけて受講できる体制にします。ご来場の皆さまにおかれましては、「手洗い」や「マスクの着用」「うがいの励行」などの感染症予防対策へのご協力をお願い致します。

開催講座のご案内

■マーケティングの基礎

『JMLAベーシックパスポート』講座

7月11日(土)・12日(日) 9月8日(火)・15日(火)

■マーケティング力UP↗

感性マーケティング講座(定性データの定量化~戦略立案まで)

『JMLAマーケティング解析士プロフェッショナル 感性』

7月7日(火)・14日(火) 9月5日(土)・6日(日)

市場セグメンテーション(定量解析)講座

『JMLAマーケティング解析士プロフェッショナル アナリスト』

8月22日(土)・23日(日)

ビジネスコミュニケーション「3つのきく」「伝える」講座

『JMLAマーケティング解析士プロフェッショナル ヒューマンコミュニケーション』

7月18日(土)・19日(日)

BtoBセールスマーケティング講座

『JMLAマーケティング解析士プロフェッショナル セールス』

9月26日(土)・27日(日)

■商品企画力UP↗

システマティックな商品企画講座

『JMLA商品企画士プロフェッショナル』

りっかり習得コース 9月12日~START

短期集中2日間 8月18日(火)・25日(火)

コロナ対策をとりながら、日本のマーケティング力を高めるために、日本の商品開発力を高めるために頑張ります!

今はできないこの時期に「アスリート×ことば」より

まだまだコロナ禍で戦っている人は多い、頑張っている人は多い。

夢をかなえるために忍耐強く頑張る人へ

『アスリード×ことば』(NHK)より引用します。

自分自身を自分で鍛えてほしい(イチロー|野球)

練習のできない、この時期に誰が一番頑張ったかが北京オリンピックでわかる(紀平梨花|フィギュアスケート)

己に克つ(曾澤翼|野球)

いいショットをしても変なところへ行く場合はある。でもそこから一生懸命やらなきゃ(杉原輝雄|ゴルフ)

自粛期間をプラスに考え、競歩を少しでも多くの人に知ってもらいたい(岡田久美子|陸上)

世界一の力持ちになる(村上英士朗|ウエイトリフティング)

勝てるという自信が一番の勝因(リーチ マイケル|ラグビー)

一瞬一秒も手を抜かなかった(田中マルクス闘莉王|サッカー)

悔しい思いは自分だけじゃない(大野均|ラグビー)

これが小さな夢だったと思えるほど、大きな選手になりたい(山下立真|ウエイトリフティング)

世界的なレジェンドになる(鈴木雄介|陸上)

生きているすべてが、自分の力に変えられる(寺内健|飛び込み)

盗めるものは全部盗む(田中亮明|ボクシング)

負けて知ることができた(吉田沙保里|レスリング)

暗い気持ちになっている人のため、あすへの活力となる光を見いだしたい(今永昇太|野球)

長渕さんはお客さんに対して120%のステージ。自分はいま家の中で120%、何ができるか(三浦浩|パワーリフティング)

骨の髄まで鍛えられた。そこにオリンピックの価値がある(石川佳純|卓球)

“生きてるだけで丸もうけ”って、間違いない(池江璃花子|競泳)

軽々しく口には出せないしこ名だ(琴ノ若|大相撲)

負けず嫌いと真面目さで負けるつもりはない(上地結衣|車いすテニス)

勝負をするからには楽しむ余裕なんてなかった(折茂武彦|バスケットボール)

目の前にチャンスがあるのに挑戦しない方がリスク(大迫傑|陸上)

挑戦しないで終わるほうが私は後悔する(成田真由美|パラ競泳)

再び、力を発揮できると確信している(ジェイミー・ジョセフ|ラグビー)

カッコつけず、前に進む(荻野公介|競泳)

苦難を乗り越えることができれば その先に必ず大きな幸せが待っている(阿部翔人|野球)

理屈じゃなくて変えたことでよくなると信じて(菅野智之|野球)

いつか来るその日のために備えた者だけにチャンスが訪れる(大瀬良大地|野球)

自分が今できることを1日1日最大限に積み重ねていく(一ノ瀬メイ|パラ競泳)

100%以上、絶対出す(野中生萌|スポーツクライミング)

圧倒的に強い自分でいたいと常に思っている(羽生結弦|フィギュアスケート)

「信念」と「自信」ができた(ラグビーW杯2019日本代表|ラグビー)

なりたい自分に近づけている(中西麻耶|パラ陸上)

つらいことがあっても乗り越えられる自信がついた(村上茉愛|体操)

スポーツは平和なくしては成り立たない(国枝慎吾|車いすテニス)

日々難題を克服し日々情熱を持ち続けた(イチロー|野球)

覚悟を持ってこれまでの自分を乗り越える(鈴木亜由子|陸上)

本当の意味でのアスリートの価値に気づくチャンス(松永仁志|パラ軸上)

笑顔というツールは本当に欠かせない(瀬立モニカ|パラカヌー)

金メダルも財産 足が壊れるまで走れたことも財産(野口みずき|陸上)

一番強かったと言われたい(楢崎智亜|スポーツクライミング)

もっとできると自分を信じていた(八村塁|バスケットボール)

どんな結果であっても全部自分の経験(張本智和|卓球)

強い意志があれば自分の生きたいところにいける(大橋悠依|競泳)

プラス1年をボーナス1年(三宅宏実|ウエイトリフティング)

今までで一番走った これでだめなら辞めてもいい(松田瑞生|陸上)

スタート台に立ったときには、誰が金メダルか決まっている(瀬戸大也|競泳)

“壁”と“扉”があった(羽生結弦|フィギュアスケート)

まだまだ、行ける(山西利和|陸上)

楽しんでもらうには、自分が楽しんでやらないと(渋野日向子|ゴルフ)

土俵人生に一片の悔いなし(稀勢の里|大相撲)

ベストを尽くして頑張っていれば 必ずチャンスがめぐってくる(大坂なおみ|テニス)

自分がコントロールできることは準備しかない(五十嵐カノア|サーフィン)

9秒8は全然出る(サニブランウン アブデル・ハキーム|陸上)

悔しい気持ちがあることはいいこと(大谷翔平|野球)

乗り越えた先に絶対何かいいことがある(嶋基宏|野球)

WAKUラボの精神

自分たちがワクワクしなければ お客さまをワクワクさせられない

コロナウィルスとインスタントラーメン

現在、インスタント袋麺の売れ行きが好調なのだそう。

一見すると、カップ麺の方が売上を伸ばしているのではと考えがちだが、実は袋麺の方が売上を伸ばしています。

そこには、コロナで生活様式や生活感を一変させた消費者心理が隠れています。

カップ麺に押されていた袋麺

ここ数年、売上を順調に伸ばしていたカップ麺に比べ、袋麺はじりじりと売上を落としてきました。

その理由は明白でしょう。

鍋を用意したり、具材を用意したりする手間がいらなく、簡便性を追及しているからです。

袋麺が見直された背景とは

コロナウィルスの拡大に伴い、人々はステイホームを続けました。

すると、必然的に料理をする機会が大幅に増えることとなります。

子供のいる家庭はもちろん、一人暮らしの人も、昼も夜も食事を作らなくてはいけなくなります。その手間や、心理的な負担は増えました。

しかし、時間はたっぷりあります。

ちょっとした+アルファの簡単な事なら「やってみよう」という気になります。または、子供たちと一緒に作ればその時間を楽しい時間に変えることができます。

アレンジの利く袋麺は重宝する、というコトに気がついたということでしょう。

しかも、コスパもよいし、選べばノンフライ麺もあり、身体によさそうです。

変化する消費者心理を常にウオッチし続けることが大切

時代の変化と顧客の変化により具体的なニーズは変化します。

このニーズの変化の見極めさえ間違えなければ、業績は維持し続けることができます。

そのためには、顧客のニーズを把握するリサーチや社会環境分析を怠らないことが大切です。そしてその結果を分析し、戦略化するマーケティング力を身に着けることも大事です。

「マーケティング」に興味を持ってみてはいかがですか。

必ずご自分のお仕事に活かされますよ。

TwitterとFacebookのカバー画像を更新しました

明るいブルーを取り入れ

TwitterとFacebookのカバー画像を更新しました。

色合いは、協会名のロゴに用いている明るいブルーを、カバー画像にも取り入れました。

キーデザイン(図柄)にコンパス(方位磁石)を用いました。

Twitter(https://twitter.com/JMLAKANSEI)

Facebook(https://www.facebook.com/JMLAKANSEI)

キーデザインにコンパス(方位磁石)を使用している理由

コンパスは、所望する方向を見つけることができます。

そして、道に迷うことなく進む手助けをしてくれます。

マーケティング遂行する上では、目的やゴールを定めることが第一義的です。

そして、その目的に到達するための戦略を立案し、戦略に則って各組織の業務が推進されていきます。

マーケティング活動の象徴として、コンパスをキーデザインに取り入れています。

ホームページのヘッドデザインもコンパス画を使用

実は、ホームページのヘッドデザインは、TwitterとFacebookに使用したデザインが元になっています。

ホームページ(https://www.marketing-literacy.org/)

SNS用のカバー画像から、圧倒的に色を抜いてモノクロ的にシンプルに表現したのがホームページのヘッドデザインです。

カラフルで華やかな花を咲かせるための基本をイメージしています。

マーケティング分野において、 “人の感性”を起点にした科学的アプローチという特長を生かして、商品開発支援、事業開発支援、自社に適したマーケティング戦略立案を行える人材教育・研修に力を入れて頑張っていきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

★マーケティングの基本理論を使いこなす『JMLAベーシックパスポート』

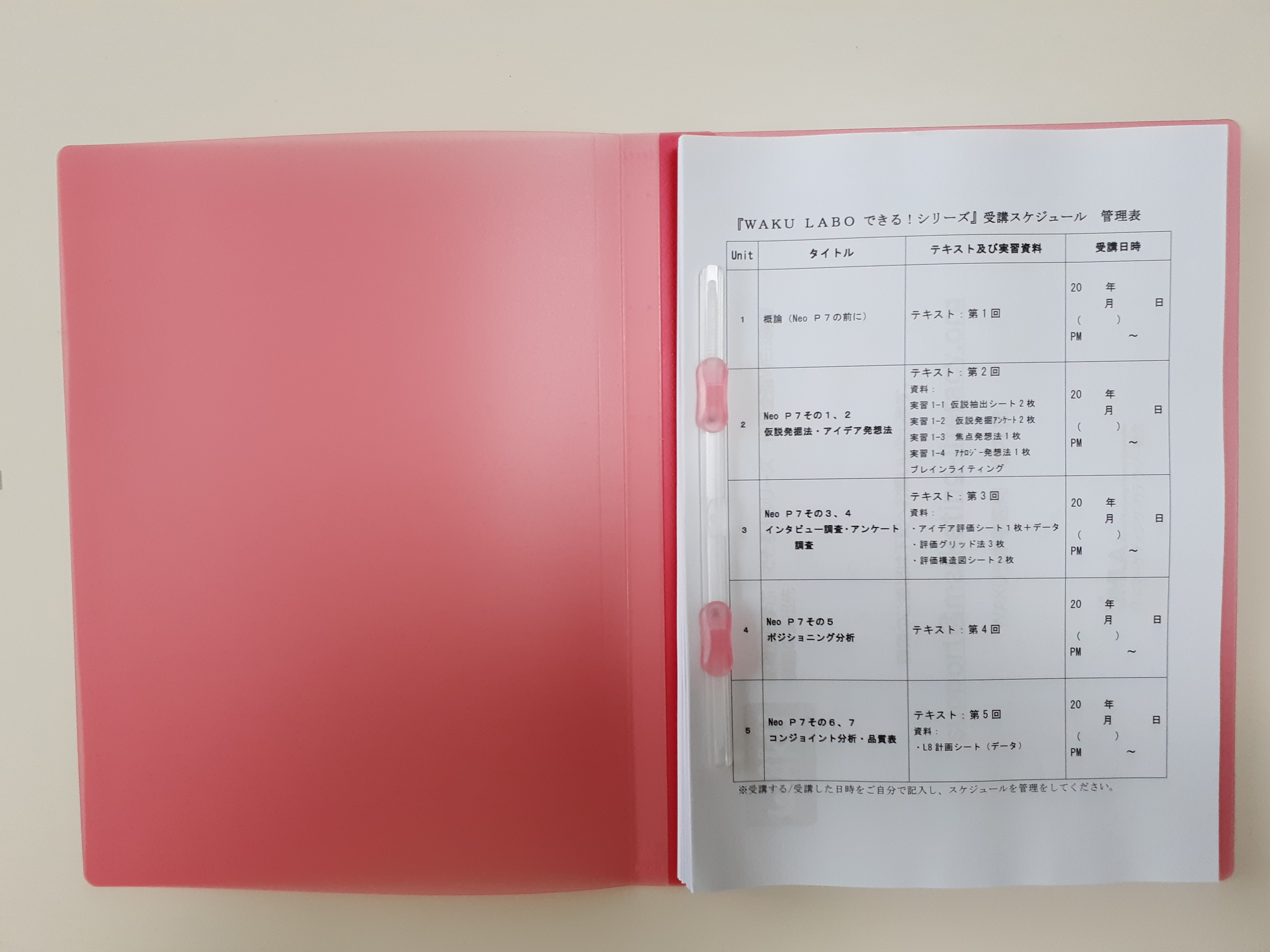

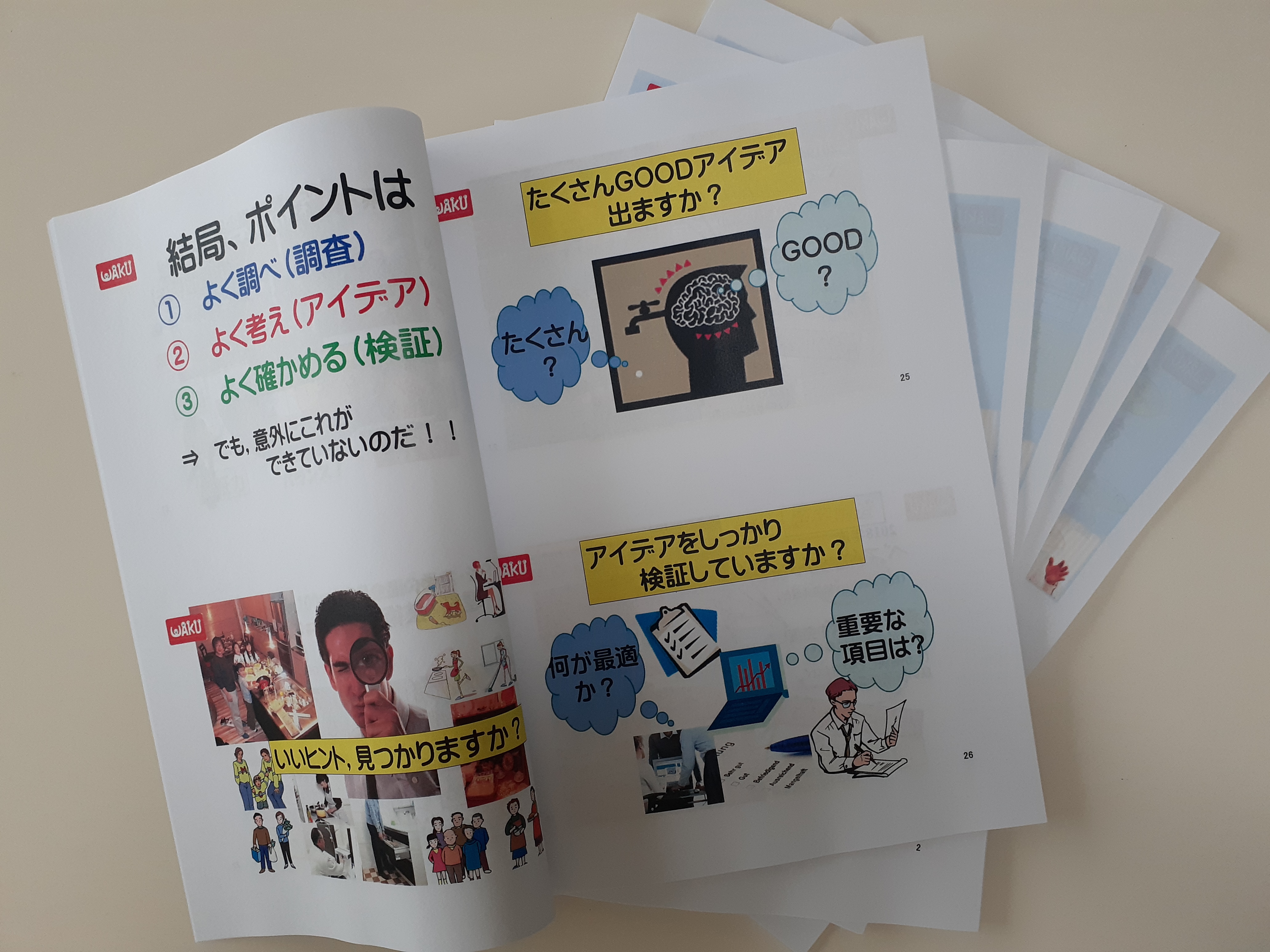

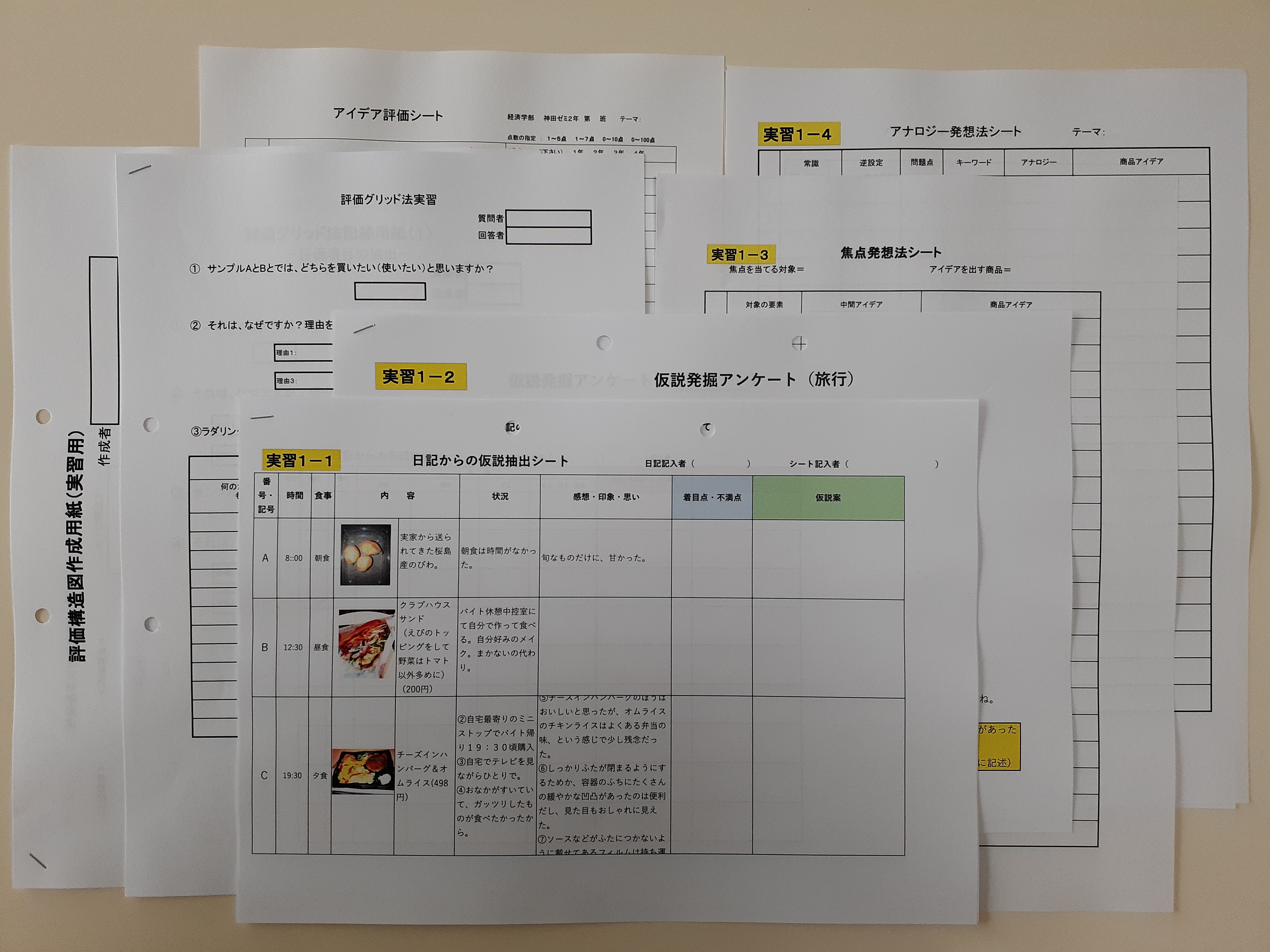

テキストが整いました!『WAKU LABO できる!シリーズ』

いよいよ6月20日

待ちに待ったWEB講座が明日よりスタートします。

商品開発・事業開発のための商品企画WEB講座です。

参加者様へ、テキストのご郵送が完了しました。

WEB講座は、zoomミーティングを活用して実施させていただくので、参加者様と事前に接続テストを行わせていただきました。

明日の本番では、きっとスムーズに入室いただけると思います。

とても楽しみです。

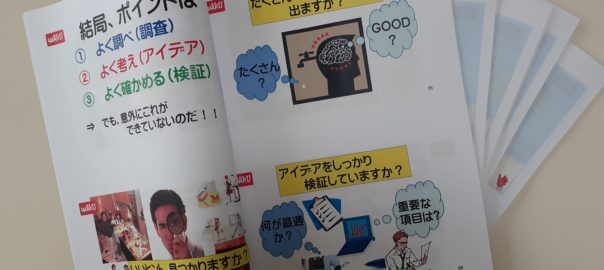

“わかりやすい“ 推敲を重ねたテキスト

1、直感的に理解する

文字は大きく、文字数は少なめで、イラストを多く入れました。

一見して直感的に頭に入るようなテキスト作りを追求しました。

2、原理を理解する

Neo P7には多数の手法が登場しますが、根本的な法則を理解できると腹に落ちます。

すべての手法において、どのように原理をお伝えするのが適切か熟慮を重ねてテキストを制作しました。

3、わくわくする

ただ解るというだけではなく、楽しくてどんどん読み進めてしまうというようなテキストに仕上げました。

4、痒い所に手が届く

第1回~第5回までのテキスト全410ページと多数の実習シートには、実際にどうやるのかきめ細かく書き込まれています。

その通りに穴埋めなどすれば仕上がるエクセルデータも配布いたします。

学んだその日から仕事に役だたせていただくことが可能です。

自分で考えてこそ身につく

座学だけではなく、第2回以降は実習をふんだんに盛り込みました。

質問の正解を考えるだけでなく、正解にたどり着くまでのプロセスを考えていただくような実習も含まれています。

普段とは違う思考に取り組んでいただきながら、新しい発想を楽しんでいただきたいと思います。

どうぞお楽しみに!