「感性」は未来のビジネスに必要不可欠

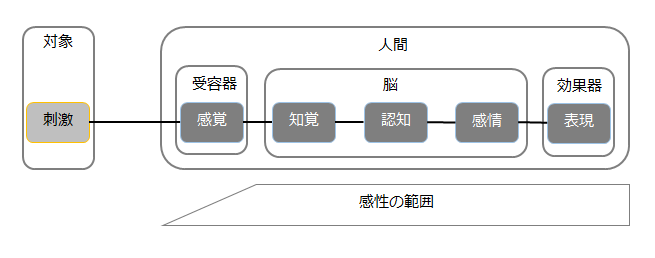

感性とは、「外部刺激に対する人の心の反応とそれを表現する能力」です。

ビッグデータの解析やAI(人工知能)が進化しても、人間の意思決定や創造力は特有で、人間にしか表現できません。

製品開発の過程において、数えきれないほどの実験と失敗を繰り返し、材料の選択、加工、構造、形状などの最適解にたどり着くのは、緻密な分析と感性による意思決定を繰り返した結果です。

漫然と目的や意識を持たず続けるわけではありません。

イノベーションを起こす過程において、新結合※させる最適な組み合わせも緻密な分析と感性による意思決定により行われます。

※新結合:シュンペーター(イノベーションの父、経済学者)は、「イノベーションは新結合である」と定義しています。

映像や音楽、デザインやマークは当然のごとく感性による創造物です。

これらのように、「感性」はビジネス、経営、マーケティング、知的財産、ブランディングと密接な関係にあります。

「感性」は、工学の分野、芸術や人文科学の分野、心理学や精神医学の分野などでも研究されています。

「感性」を戦略的にマネジメントするヒント

顧客経験価値マネジメントの提唱者シュミットは、次のモジュールを総合的に向上させ、顧客の経験をデザインすることが重要だと説いています。

シュミットの戦略的経験価値モジュール(SEM:Strategic Experiential Module)

▶ Sence(感覚的経験価値):

五感を通じて感じるもので、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚に刺激を与える。

▶ Feel(情緒的経験価値):

情緒的経験価値は気分と感情に分かれる。

気分は理由が特定されない状態を指し、感情はレベルや動きを示す。よって感情に刺激を与える。

▶ Tink(知的経験価値):

顧客が言葉や刺激に触発され、連想、好奇心、驚きを促進させ、新しい知識を得て深く思考し、顧客がブランドに対して創造的・ポジティブな志向になるよう導く。

▶ Act(行動的経験価値):

顧客が実際に体験したり、接触したり、利用・使用したりして得られる価値を指す。

ブランドストーリーを描きコントロールする。

▶ Relate(関係的経験価値):

顧客の自己とブランドの世界観(社会や文化)の文脈とを結びつける。

「経験価値」をお客様サービスとして具現化している有名な例に「ザ・リッツ・カールトン」が挙げられます。

このようなフレームワークを使い「感性」をマネジメントする方法や、知的財産として法的保護を受ける方法が考えられます。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法により、感性価値を知的財産として保護することができます。

商標法が2014年、2015年に改正され、保護対象が拡大したことや、意匠法が2019年の国会で保護対象の拡大が可決されたことからも、「感性」という曖昧な存在が、ビジネスや経済活動において、重要性を増している証といえます。

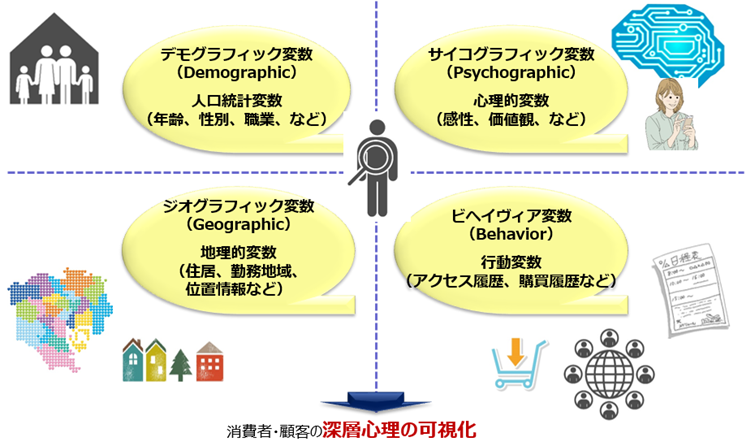

「感性」情報を計算できる数字にする

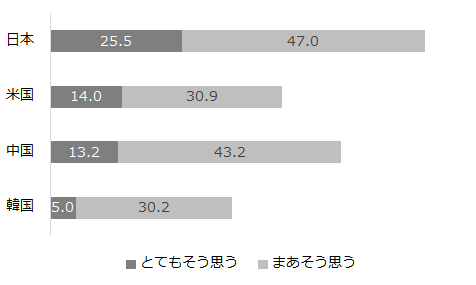

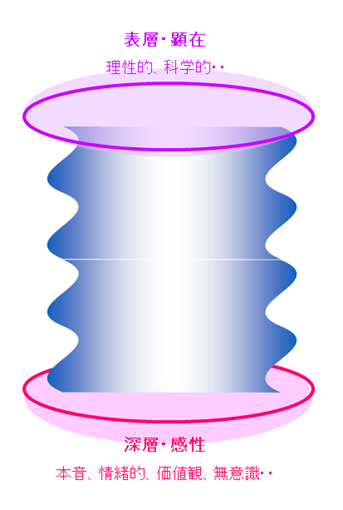

ビジネスの仕組みが高度化・グローバル化するにつれ、またデジタル社会が進化するにつれ、計算しやすい数値データが主流となり、計算できない「感性」は曖昧な存在として軽視されてきました。

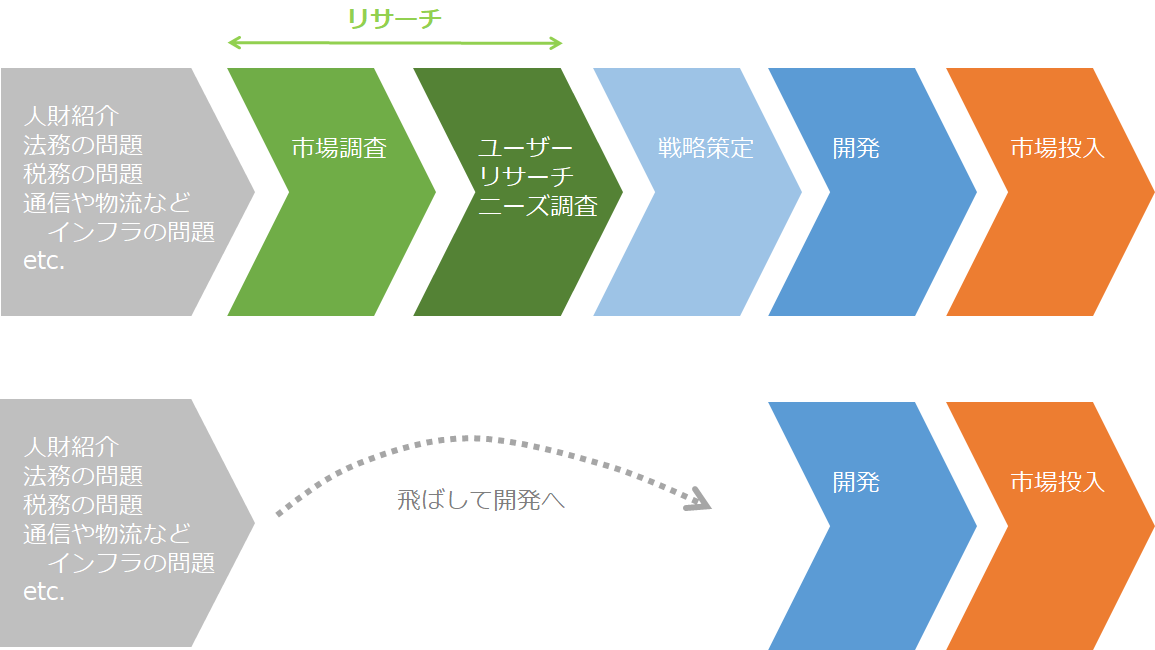

弊会(JMLA)では、改めて経営に与える「感性」の影響力を見直すべきであるという考えのもと、経営を具現化するマーケティング活動に「感性」を取り込む感性マーケティングの考え方と実践方法を体系化したメソッドを保有し、人財育成および事業支援を行っています。「感性」情報は定量化することで、意思決定に非常に役立ちます。

これまでに事業支援をさせていただいたお客様に多かったお悩み:

1. 顧客の「建前」ではなく「本音」を知る

2. 社員意見を建設的な意見にまとめベクトルを合わせる

3. 10年後の会社の姿を描くためのストーリーをつくる

4. 新しい事業・商品を創れないを解決する

5. 顧客履歴やPOSデータから見つけられない新たなターゲットを発掘する

6. 発信する魅力を具現化、言語化する

7. 何から手を付けてよいか分からない状態から成果を出さねばならないを解決する

ご支援は、コンサルティング形態と企業の方々と共同で進めるプロジェクト形態から選択可能です。

中でも新規事業の創出や新商品企画は、プロジェクト形態をお勧めします。

知識やノウハウを自分たちのものにしていただけるノウハウの伝授とサポートを実施しますので、自分たちで新規事業の創出や新商品開発を行えるようになります。

ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。