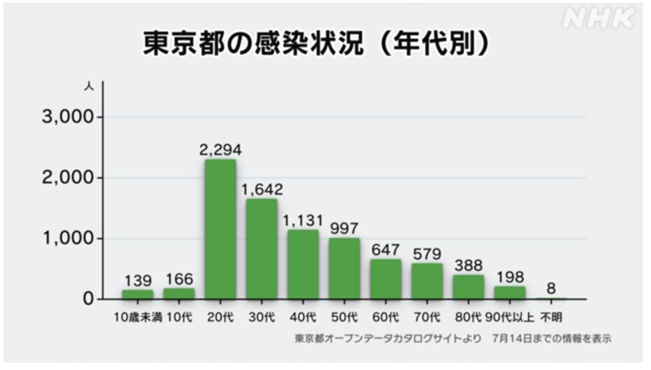

6月中旬に東京商工リサーチから発表された「上場企業“新型コロナウイルス影響”」調査 より、全上場企業3,789社中、業績を下方修正した企業数は839社(22.1%)、業績を上方修正した企業数は29社、下方修正と上方修正の企業差は28.9倍と、新型コロナウィルスが企業経営に与えたダメージの大きさが浮き彫りになりました。

しかし、私たちは、このような先の見えない手探りの状態の中、模索しながらも何かヒントを得ながら光を見つけ、前に進む必要があります。

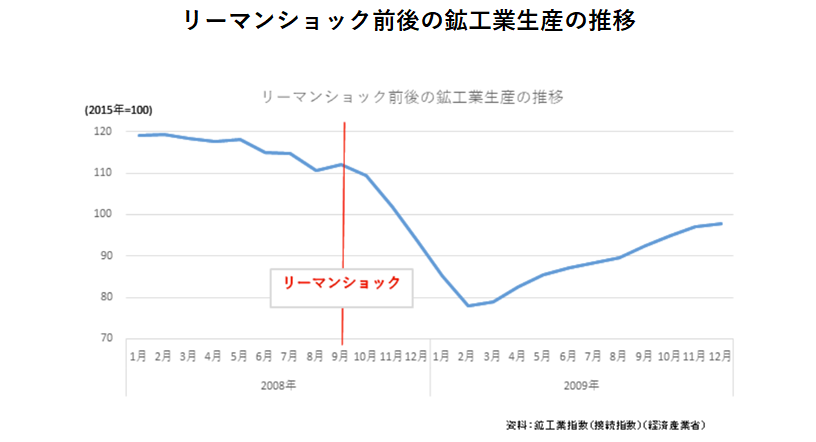

いつまで低下しいつから拡大局面に入るのか

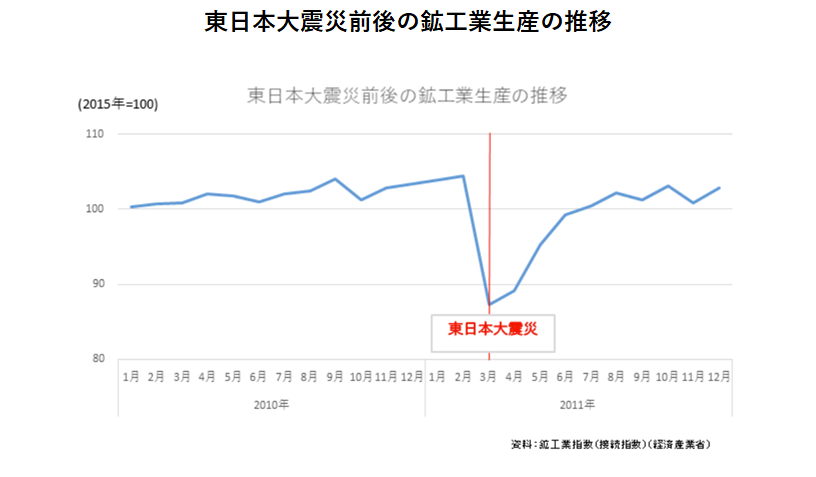

下記グラフは、経済産業省のサイト「新型コロナウイルス感染拡大の鉱工業生産への影響-リーマンショック、東日本大震災の事例との対比―」に掲載されているグラフです。

リーマンショック時は上昇過程に入るまでに6か月を要しました。東日本大震災時は、発生月の翌月から上昇に転じました。

リーマンショックや東日本大震災のときと今回の新型コロナウィルス感性症による影響との違いは、世界中が見えざる敵と戦っているということではないでしょうか。

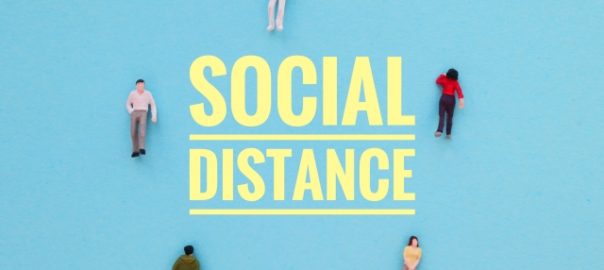

新型コロナウィルス感染症が拡大する前と同じリアル・コミュニケーションは、今後、収束後、同じ状態には戻らないと言われています。経済活動を回復させるためには、つくり方、売り方そのものを改革しなければならないのかもしれません。

落ち込む経済を上方へ牽引しているのは、オンライン上での商取引を構築してきた企業です。

経済を上方へ牽引している商品やサービス

先日、米GAFAM (グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル、マイクロソフト)5銘柄の合計時価総額が560兆円となり、日本の東証1部2170社の時価総額550兆円を初めて超えたことが報じられました。

この逆境の中でも拡大し続けている超巨大な寡占企業。雲の上で高すぎて見えません。

身近なところをみてみると、

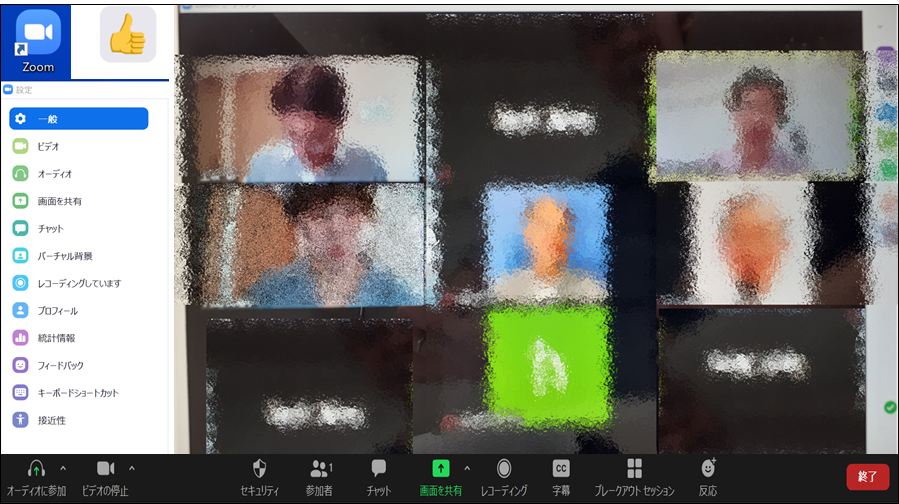

仕事では

今やリアルでビジネスを行っていた企業にとっても不可欠なツールになっています、一気に浸透しました、リモートワーク・システムやテレビ会議システム、それに付随するウェブカメラ(PCカメラ)、チャットツール、セキュリティツールは、売上が何倍に増えたというニュースが相次いで報道されていました。

生活では

「巣ごもり」や「おうち時間」関連の需要増・消費増の商品やサービスは多数挙げられます。

スーパーや酒屋などで販売されている自宅用品

高齢者向け弁当宅配

その他の食品宅配各社(ヨシケイ、オイシックスなど)が業績を伸ばしている

EC関連商材

高齢者向け弁当宅配では、「ワタミの宅食」を展開するワタミが、政府の休校要請直後に提供を始めた、小中高生を対象にした「臨時休校支援」サービスが好調です。

EC関連商材で好調なのはいろいろとあるようですが、いくつか挙げると下記のような商品やサービスです。

退屈なおうち時間解消・・・編み物用品、ゲーム、映画

自宅をおしゃれな空間に変える・・・インテリアグッズ

巣ごもり太り解消・・・おうちでできるエクササイズ用品

実店舗閉鎖に代わりネット販売を強化・・珈琲豆専門店、カレー専門店など専門店の単品商品

観光客向けやフェスティバル等のイベント出店の代わりにネット販売を強化・・・醸造酒、生ハムなどの畜産物加工品など

お取り寄せ品各種

「安心」というニューノーマル時代のニーズに耳を傾ける

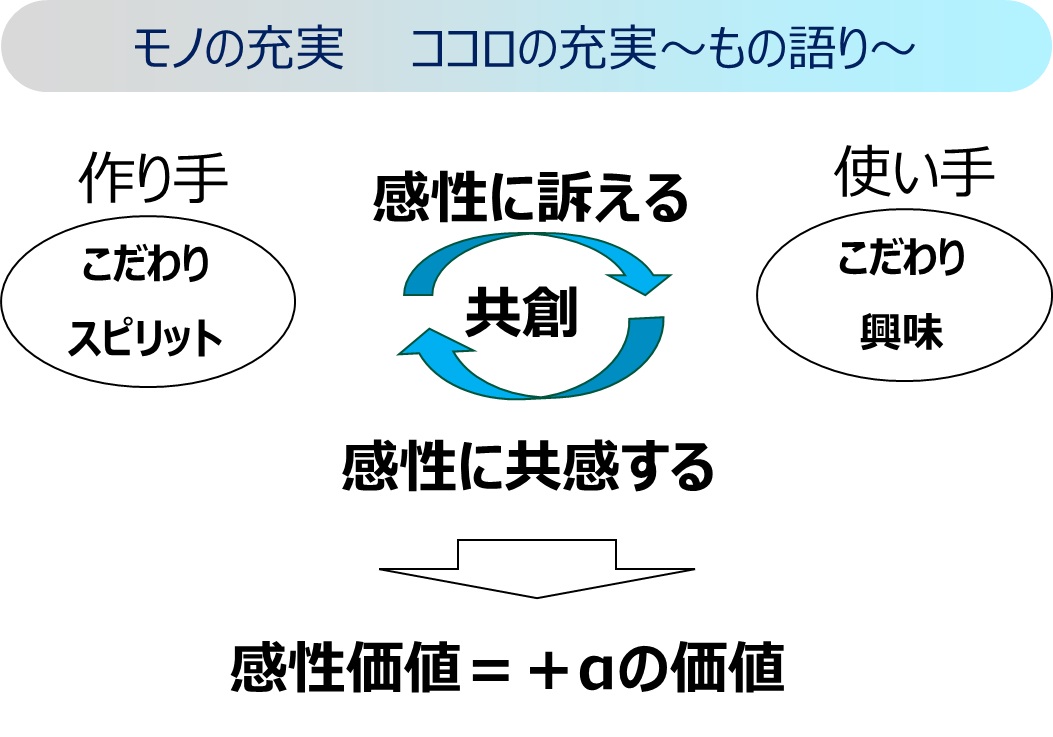

マーケティングで欠かせないのが、時代のニーズ、社会のニーズ、生活者のニーズ、消費者のニーズ、顧客のニーズ、どこをとってもニーズに適合させていくのが、マーケティングです。

「ポジティブ」な側面だけでなく、人の「ネガティブ」な心理へ耳を傾けることで、新たな商品アイデアやビジネスのチャンスを得ることができる、そういう時代といえるかもしれません。

新型コロナウィルス感染症に対する「不安感」だけでなく、そのずっと前から未来の地球のために叫ばれていたSDGsという観点からも「持続可能な社会」つまり未来にわたって「安心」して暮らしていけるという、「安心」はキーワードになり始めていました。

今、マーケティングに求められるのは、顧客へは「安心」という価値を提供しつつ企業の「利益」を生み出す、そういう仕組みをつくることかもしれません。

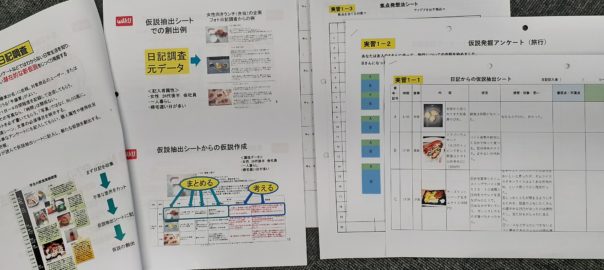

どんな「安心」を望んでいるのか? お客様のこころの声(感性)に耳を傾ける必要がありますね。

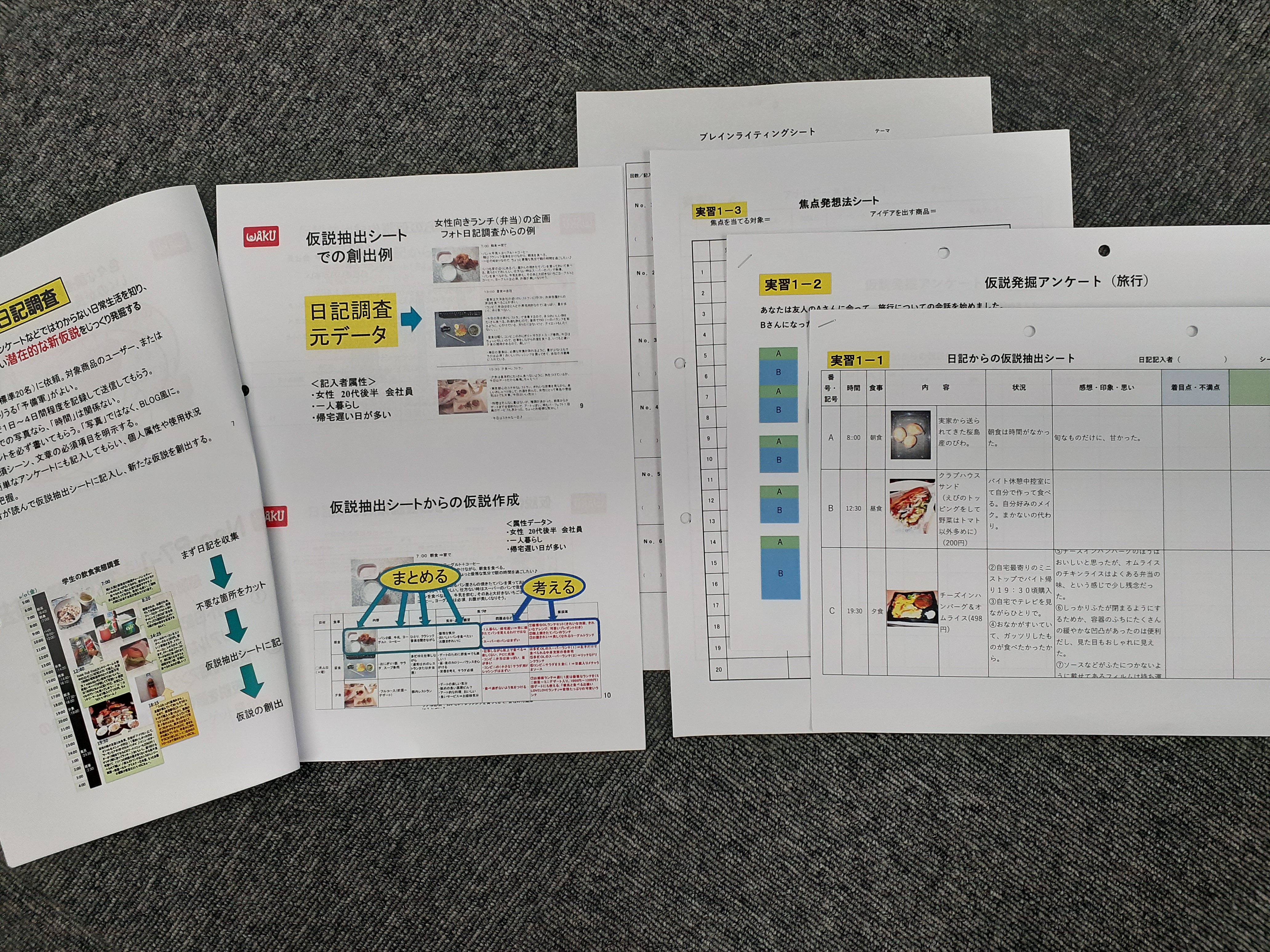

これから時代に合った新しい商品やサービスの企画開発を目指されている方は、経験だけの商品企画ではなく、良質で大量のアイデア発想法から科学的な検証までを組み合わせて精度の高い商品企画を可能にするメソッド、こちら(WAKU WAKU 創造 LABO)もご覧ください。

また、すぐにその方法を身につけたいという方は、9月12日から始まる商品企画セミナーをご覧ください。

.png)