梅雨明けが発表された8月1日

梅雨明けが発表された今日、8月1日、わたしたちは午後1時開始の第4回商品企画WEB講座の準備を始めました。

7月の天気はずっと雨空が続いていましたので、そう、1日の中で雨が降った時間がゼロだったのは7月17日の1日だけだったとか、なので、今日はほんとうに気持ちいい!気分爽快です!

オンラインセミナーの運営会場である、㈱コーディネート・パートナーズ(小手川社長=WAKU LABOメンバー)の八丁堀オフィス5階の窓を全開にし、外の空気を室内に、しっかり換気をして。

それから、zoomでの講師の背景は、前回はグリーンの布バックだったけれども、本日は、こんなにきれいに晴れて、8月1日は夏です、「感動を生む商品開発のセミナーですので軽やかな明るい雰囲気づくりをしましょう」と、海の景色をバックに設定。青い波、白い雲、ヤシの木からハンモックが吊るされていて、心地よいイメージに。

第3回まで受講した受講生からの質問と感想

<質問>

- スネークプロットの平均点は、単純平均ですか?(加重平均などではないですか?)

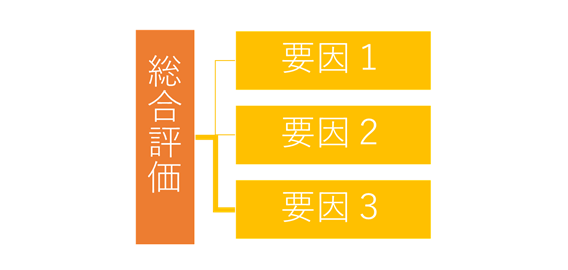

⇒ はい、単純平均です(講師) - 総合評価項目とは、「購入したい」ですか?

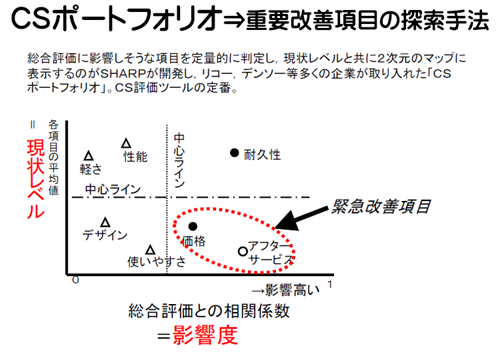

⇒ その通りです。アンケート設計のときに、「総合評価項目」を何にするか決めておきます。テキストのスネークプロットに記載されている9項目の中では、「購入したい」が「総合評価項目」です。 - CSポートフォリオの「総合評価との相関係数=影響度」の「総合評価」とはスネークプロットの「購入したい」と同じですか?

⇒ その通りです。アンケートをとるときに「総合評価項目」は必ず入れてください。入れないとスネークプロットだけでなく、CSポートフォリオもこの後のポジショニング分析もCSポートフォリオもポジショニング分析も行えなくなります。(講師) - CSポートフォリオの中心は何ですか?

⇒ 中心の取り方はいくつかありますが、平均を使うことが多いです。横軸の相関係数は、相関係数の平均を中心にとります。平均より左側に行くほど、予算をあまりかけない方がよい項目ということですね。(講師)

<主な感想>

- お客さんのニーズを聴くことは大切だなと感じました。

聴かずに社内だけで、あーでもない、こーでもないとやっていることが多いから、かわりばえのしないことの繰り返しなんだなと。 - 商品開発のことを学んでいるのだけれど、学んでいる内容は応用範囲が非常に広いですね。今、半導体に関わる仕事をしているのですが、不良の予測なんかにも応用できますね。

- 評価グリッド法でインタビュー調査したら、相手から「誘導尋問されているみたい」とダメ出しされてしまいました。自分の頭の中を整理できる手法でもあることに気づくことができました。

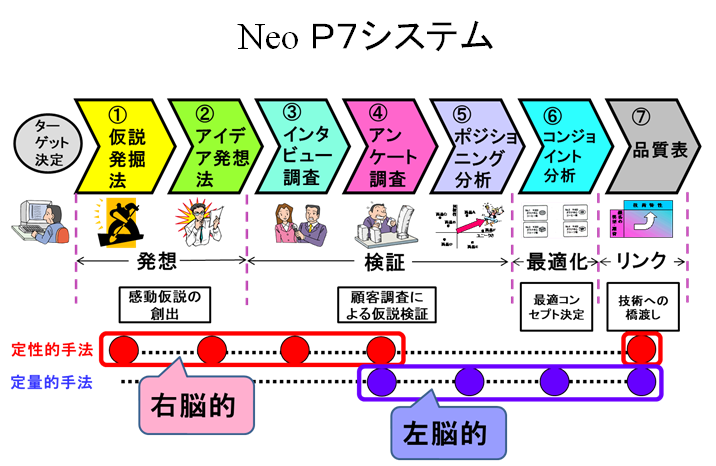

第4回テーマ ポジショニング分析

本日のテーマは、ポジショニング分析でした。

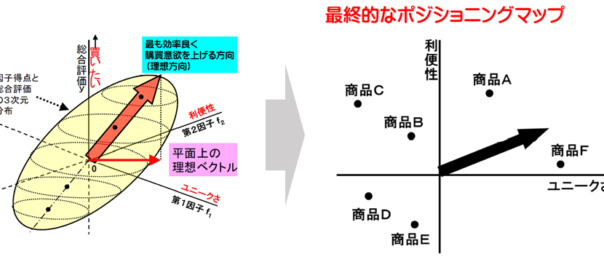

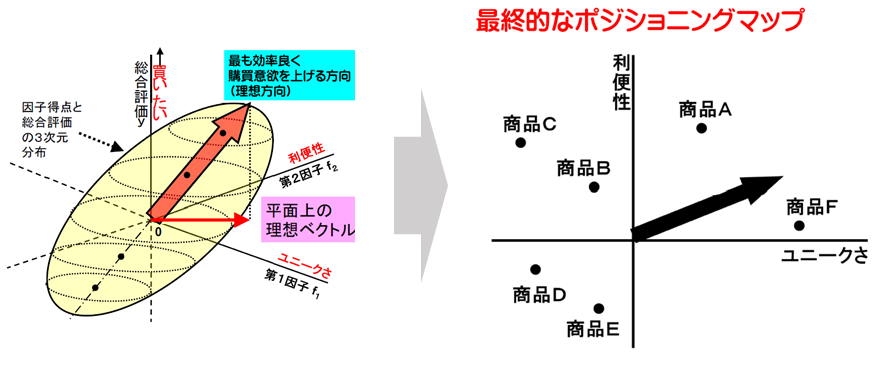

みなさまがご存じのポジショニング分析とNeo P7のポジショニング分析の大きな違いは、2点あります。

- 客観的データからポジショニングする

- 理想ベクトルを客観的データから描き、意思決定に大きく貢献する

(右下図:左下象限に理想ベクトルと逆方向に位置する商品は、売れる方向と逆方向に位置することを意味します)

自社の商品がどんなポジショニングにあるのか、顧客視点で客観的データからポジショニングマップを描いたことはありますか?

既存商品で実施してみても有効です。客観的データからポジショニングマップを描いたら、自社の既存商品はどこにポジションされると予想しますか? 競合商品と自社商品はどんな位置関係にあるでしょうか? 根拠に基づいた自社商品のポジションを把握することにより、自信を持って商品改良を行えるでしょう。

もちろん、全く新しい商品を生み出す際にも非常に有効な手法で、意思決定に大変貢献します。

この貴重な手法は、WAKU LABOの「実践プロジェクト」と「学びコース」で使用しますので、体験後すぐに貴方の業務でご使用になれます。ご興味をお持ちになりました方は、こちらからご覧になってみてください。

システマティックな商品企画手法をしっかり習得セミナー9/12~START!

新商品/新事業企画・開発のための「WAKU WAKU 創造 LABO(ワクラボ)」