今回は、アンケート調査10のポイント、「回収目標サンプル数」と「出現率/回収率」についてです。

アンケート調査をするときの10ポイント(シリーズ)

(1)調査目的・調査課題・対象者

(2) 回収目標サンプル数・出現率/回収率

(3)調査手法・期間・費用

(4)調査票作成・分析計画

回収目標サンプル数(サンプルサイズ)を決める

アンケート調査を実施して何件回収するか決めた目標数を、回収サンプル数(サンプルサイズ)といいます。正式用語名は「サンプルサイズ」です。ここでは、回収サンプル数と表記します。

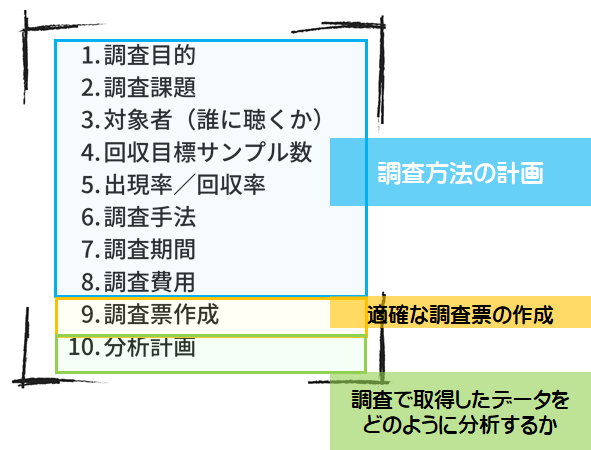

「インターネット調査」をしようと計画していると仮定して、調査対象者を広く「国内の20歳以上の女性」と設定すると、回収サンプル数は、予算があれば数千でも数万でも、希望する回収サンプル数を設定できます。

一方、調査対象者を狭く「小学1~3年生の子供を持つ、かつ、その子供にスマートフォンを持たせて、かつ、スマートフォンでのゲームの遊び方について子供とルールをつくっている親」と設定すると、何サンプル回収できるでしょうか? すぐには割り出せません。

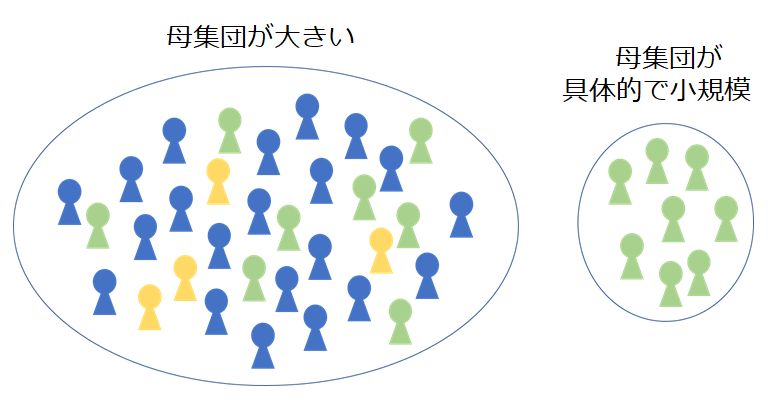

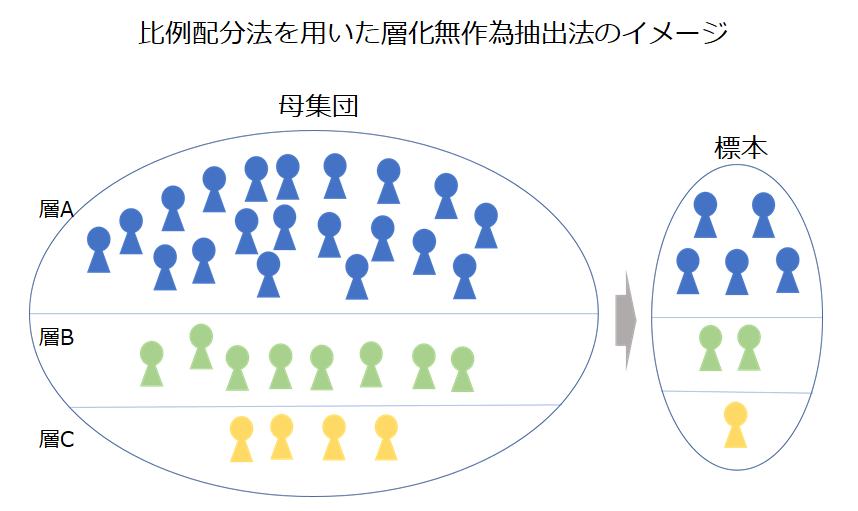

母集団と標本を理解する

「小学1~3年生の子供を持つ、かつ、その子供にスマートフォンを持たせて、かつ、スマートフォンでのゲームの遊び方について子供とルールをつくっている親」を調査対象者と仮設定します。

母集団

① 日本国内の調査であれば、日本国内の小学1~3年生のいる世帯数

② ①のうち、スマートフォンを持っている小学1~3年生のいる世帯数

③ ②のうち、スマートフォンでゲームをしている小学1~3年生のいる世帯数

④ ③のうち、親子で遊ぶルールをつくっている世帯数

標本

上記母集団④を探し出してすべての人にアンケートに回答してもらうのは不可能です。

そこで標本調査を行います。

数十万人のモニターを保有するインターネット調査会社へ実査を依頼するのが効率的です。

(調査票は自社内で作成できるようになるとよいでしょう。)

実査コストを抑えるために、セルフリサーチを活用することも可能です。

「出現率」をおさえておく

「出現率」とは、アンケート回答モニターの中で調査したい対象者がどれくらいの確率で出現するかという意味です。

大手メーカーの誰でも知っている商品ブランドであれば出現率10~20%と予測できますので「出現率」の心配はありません。

しかし、認知度が低ければ低いほど、または、特定の業種・職種・技術職に限定した対象者であればあるほど、「出現率」は低くなり、調査対象者を探し出すのにコストがかさむか、あるいは、コストをかけても対象者が出現しない問題が生じます。

自身の調査目的に沿った調査対象者が、どれくらいの「出現率」があるかについて、調査する前に予測しておきましょう。また、調査対象者を絞り込み過ぎず、少し広い対象に設定するのもよいでしょう。そうすると、調査後のデータを聴きたい対象とそうでない対象とに分けて比較し、聴きたい対象の特徴を把握することができます。

データの「代表性」に留意する

「代表性」とは、一部の偏った意見ではなく調査対象者全体の意見を的確に反映できていることを統計上証明できるデータのことです。

平たくは「何サンプルあればいいのか」ということです。

最大誤差を可能な限り小さくしようとすると必要サンプル数は増大します。

*信頼度95%

*母集団(調査対象の全体)の大きさがおおよそ1万人以上

の場合、必要n数(サンプル数)は、

n=100で 最大誤差±10%

n=200で 最大誤差 ± 7%

n=400で 最大誤差 ± 5%

n=1000で 最大誤差 ± 3%

最大誤差が± 10%程度あってもよいとするなら、100サンプル回収すればよいことになります。

一般的に、統計的観点からの必要サンプル数は、「400サンプル(最大誤差 ± 5%)」といわれています。

回収率を高める工夫をする

「出現率」と併せて留意しなければならないのは「回収率」です。

自社/ご自身でアンケート調査を実施する場合は、「回収率」に配慮する必要があります。

一番良いのは、アンケート調査票を配布、あるいは配信した総数を100%として何%回収できるか、事前に予測できることです。ですが、アンケート調査が初めて、つまり、1回目の実施の場合、予測はできません。

このことから、

- アンケート調査が1回目の時は、テストケースとして回収率を取得する

- 2回目以降は、1回目のアンケート調査の回収率をもとに調査計画を立てる

とするとよいでしょう。

いずれにせよ、1回目の回収率は10%~80%以上とケースバイケースです。その理由は、主に「顧客との関係性」と「調査方法・内容」が影響します。よりよい調査票の作成については下記をご覧ください。

アンケート調査をするときの10ポイント(4)調査票作成・分析計画

2回目以降に回収率を上げるための工夫としては、

- 事前に「調査への協力依頼」を出しておく

- 調査への協力依頼の際のあいさつ状は、誠心誠意を尽くす(調査主体の名称、連絡先、主旨、対象者抽出方法、個人情報の取り扱い、謝礼などを記載します)

- 設問文は回答者の立場に立った聞き方にする

- 調査時間やボリュームに応じた謝礼を準備する

- 調査対象者のリストを整備する

が、回収率を上げるための主な工夫として挙げられます。

回収率つながりで余談になります。

「リサーチ」つまり、何かを知るための「調査」ということから話は飛び、プロモーションや販売促進の部門でも「リサーチ」手法を取り入れた「プロモーション型リサーチ」を行うことがしばしばあります。

- アンケートに回答するとプレゼントや景品をもらえる

- アンケートに関係するサービスなどのクーポンをもらえる

といったキャンペーンをからめたアンケートです。

このような景品付きアンケートは、回収率は高まります。

しかしながら、注意しておきたいのは、課題解決のためのリサーチとしては不適切であるということです。

景品を欲しいという目的でアンケートに回答するため、回答者が本心から回答するとは限らないためです。

したがって、「リサーチ」の際は目的を1つに絞るのが定石となっています。知りたいことを知る調査と、キャンペーン型調査を同時に1つの調査で実施すると失敗する可能性が高いので、「調査」をしたいときは「調査」に集中し、何かをPRするために「リサーチ手法」を活用するときは「リサーチ型のプロモーション」に限定するというように、分けて行うと良いリサーチ結果が得られます。

「アンケート調査」にもう一歩踏み込んでみてはいかがでしょうか。

(つづく)

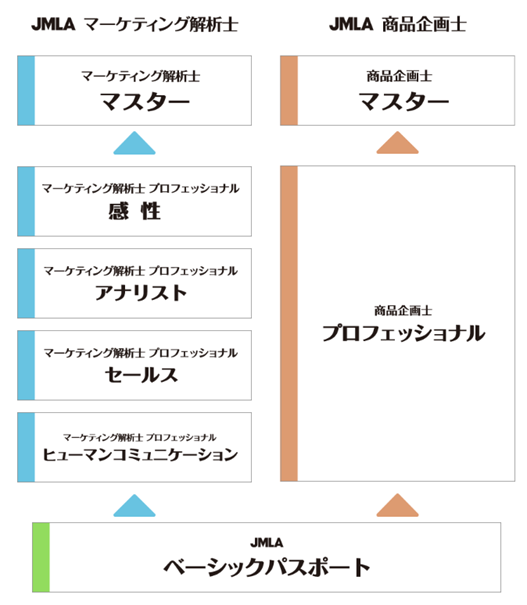

マーケティングの基本理論を使いこなすJMLAベーシックパスポート

顧客の潜在ニーズを引き出し商品開発を行う商品企画

人をワクワクさせる感動商品を想像する商品開発プロジェクト

顧客ニーズ(定量データ)からセグメンテーション→ターゲティングアナリスト

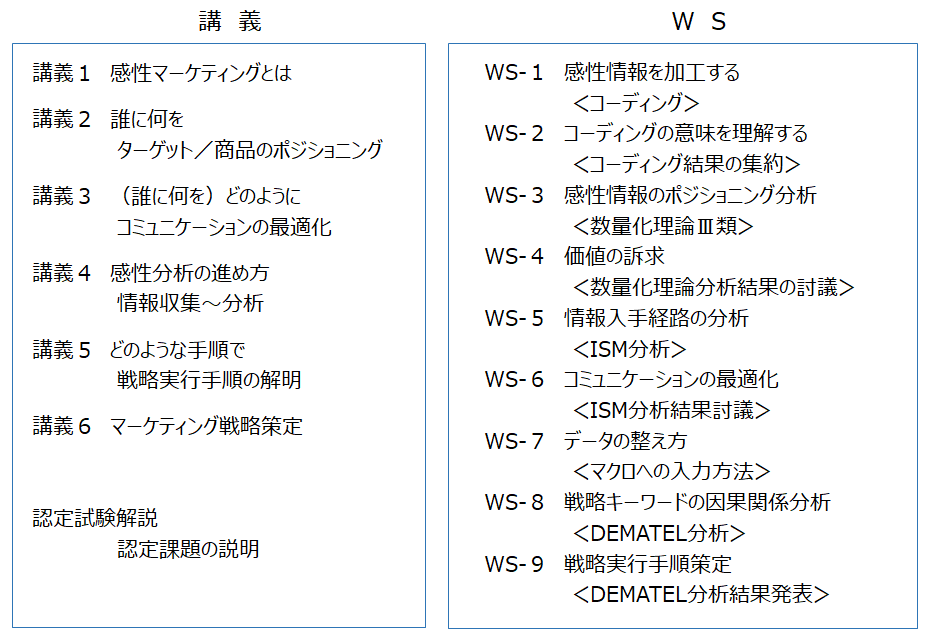

人の感性を定量的に分析し戦略立案を行う感性マーケティング