【真のデジタルマーケッターとなるために】第10回:ブルーオーシャン戦略

競争相手が存在しなければ、独占的な優位性を確保することができます。

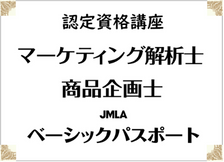

透明度の高い海や、人が立ち入らない静かな浜辺のように、他者の介入がない環境には大きな魅力があります。ビジネスの世界においても、競合が存在しない市場環境は非常に理想的な状態と言えるでしょう。

そのような市場を表す概念として、「ブルーオーシャン戦略」があります。本記事では、ブルーオーシャン戦略の基本的な考え方と、その活用方法について解説していきます。

ブルーオーシャンとは 「競争相手がいない、或いは少ない市場や分野」のこと。

「ブルーオーシャン」とは、競争相手が存在しない、あるいは非常に少ない市場や分野のことを指します。こうした市場では、企業は他社と価格や機能で争う必要がなく、自社にとって最適な価格で商品・サービスを提供しやすくなります。その結果、広告費や割引競争によって体力を消耗することもありません。

一方、競合他社が多数存在し、常に激しい争いが繰り広げられている市場は「レッドオーシャン(血で血を洗う市場)」と呼ばれ、企業は限られた市場シェアをめぐって消耗戦を強いられることになります。

| 項目 | ブルーオーシャン | レッドオーシャン |

|---|---|---|

| 市場の状態 | 競合がいない、または少ない | 競合が多く、飽和状態 |

| 競争 | ほとんど存在しない | 激しい価格・サービス競争が発生 |

| 顧客獲得の難易度 | 比較的獲得しやすい | 顧客の奪い合いになる |

| 価格設定 | 自社で適正価格を決めやすい | 値下げ圧力が強くなりがち |

| マーケティングコスト | 比較的低く抑えられる | 高額になる傾向 |

| 企業の消耗度 | 体力を維持しやすい | 競争で消耗しやすい |

| 例え | 未開の美しい島 | 人が密集する戦場のような浜辺 |

ブルーオーシャン戦略とは?

ブルーオーシャン戦略とは、既存の競争市場(レッドオーシャン)ではなく、まったく新しい需要を創出し、競合のいない市場を切り開くことで、持続的な成長と高い収益性を目指す経営戦略です。

この戦略は、2005年にW・チャン・キムとレネ・モボルニュによる著書『ブルー・オーシャン戦略』(ダイヤモンド社)によって広まりました。

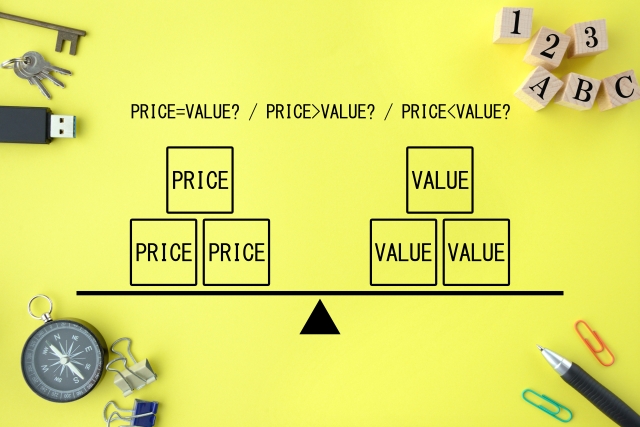

従来の競争戦略(例:マイケル・ポーターによる「差別化」または「コストリーダーシップ」の二択)とは異なり、ブルーオーシャン戦略では、「低コスト化」と「高付加価値化」を同時に実現することを目指します。つまり、まったく新しい価値を提供することで、競争そのものを無意味にしようとするのです。(英語版ウィキペディア:Blue Ocean Strategy)

任天堂「Wii」に見るブルーオーシャン戦略の実践

ブルーオーシャン戦略の代表的な事例として、任天堂が2006年に発売した家庭用ゲーム機「Wii」が挙げられます。

当時のゲーム市場では、ソニーのPlayStationやマイクロソフトのXboxが高性能化を競い合い、グラフィックや処理速度といったスペックを中心に、若年層のゲーム熟練者をメインターゲットに据えていました。これは典型的なレッドオーシャンの状態といえます。

こうした中で任天堂は、「ゲーム未経験者や家族全体にゲームを楽しんでもらう」という方向へ舵を切りました。そのために、あえてロースペックのハードウェアを採用し、直感的に操作できるモーションセンサー付きのリモコンを導入。複雑な操作や高度なスキルを必要としないゲーム体験を提供したのです。

また、「家族で楽しむ」「高齢者も一緒に遊べる」といった新しい利用シーンを提示することで、従来のゲーム市場では無視されていた層にアプローチし、まったく新しい需要を創出しました。

その結果、Wiiは世界累計で1億台以上の出荷を記録し、既存のスペック競争とは異なる軸で成功を収めました。まさにブルーオーシャン戦略の典型的な成功例といえるでしょう。

ブルーオーシャン戦略は、「競争に勝つ」のではなく、「競争そのものを無意味にする」発想に基づいています。Wiiのように、従来の業界常識にとらわれない視点で新たな価値を創出することで、企業は持続的な成長を目指すことが可能です。

自社の商品やサービスが今、どの市場に属しているのか。そして、競争から一歩抜け出すためにどのような新たな価値を提供できるのか。ブルーオーシャン戦略は、その問いに対する有効なヒントを与えてくれる理論といえるでしょう。

自らが求める目標達成には、それなりの準備と戦略が必要です。ただやみくもにやればよいというものではありません。

ビジネス社会で成功させるためには、マーケティングの知識と活用力は重要です。

皆さまも「マーケティング」に興味を持ってみてはいかがですか。

必ずご自分のお仕事に活かされますよ。

【真のデジタルマーケッターとなるために】シリーズ

第1回:マーケティングとは

第2回:現代マーケティングに重要なデータ

第3回:ブランドが果たす役割

第4回:マーケティングの仕組み

第5回:3C

第6回:PEST

第7回:5F

第8回:SWOT

第9回:STP

第10回:ブルーオーシャン戦略

第11回:リサーチの役割

第12回:集計と分析

第13回:戦略ドメインとコンセプト設計

第14回:競争戦略と隠れた競合

第15回:百年ブランドとなるために

参考:「3Cとは、SWOTとは」「強みを生かす!『SWOT』分析」「3C、4P、使いこなしていますか?!」「STP、ターゲティングの成功事例」「ファイブフォース分析とは」「JMLAベーシックパスポートの魅力」

JMLA 事務局

最新記事 by JMLA 事務局 (全て見る)

- なぜ主力商品は強くなるのかー成功企業に学ぶプロダクトミックス - 2026年1月15日

- 累計利用者数87万人以上のビジネス専門Webセミナー「 Deliveru 」、当協会の2講座について2026年1月~6月のスケジュールが決まりました! - 2025年12月16日

- AIは天使か怪物か?!「効率」と「発想」は相容れない - 2025年10月29日