『マーケティング課題解決への道筋づくり』シリーズでは、企業が直面するさまざまなマーケティング課題に対し、弊会が実際に支援したプロジェクトをもとに、その解決プロセスと手法をご紹介しています。

今回のテーマは「集客」。自由診療分野における新規顧客獲得への道筋づくりに焦点を当ててお届けします。

美容皮膚クリニックが直面したマーケティング課題

美容医療に注力した皮膚科クリニックを開院して約半年。

一般皮膚科の患者数は順調に確保できていたものの、美容医療の来院数は伸び悩んでいました。

院内設備や美容機器にも十分に投資し、体制は整っているはずなのに、なぜか集客につながらない。

「本来ターゲットとしている美容医療の患者数をもっと伸ばしたい」――それが院長先生からのご相談内容でした。

自由診療における集客戦略の課題

今回の事例となる美容皮膚クリニックは、美容医療に特化した診療を行う専門医院です。

あざ・ニキビ跡・シミ・たるみなど、一般皮膚科では対応しきれない悩みに対し、美容施術を通じて“美しく治す”ことを目指しています。

一般的な皮膚科診療は保険診療の対象であり、自己負担は原則3割。ただし治療内容は制度により定められており、どの医療機関でも内容・価格はほぼ同じです。一方、美容医療は公的保険が適用されない「自由診療」となり、治療費は全額自己負担となります。

このクリニックでは、美容医療の専門知識を持つ女性院長のもと、内装や設備もハイレベルに整備。実際に施術を受けた患者からの満足度も非常に高く、医院・設備・スタッフすべてに高い評価が集まっていました。

しかし現実には、来院者の多くが一般皮膚科の診療を目的としており、肝心の美容医療を求める新規患者の獲得にはつながっていないという課題がありました。

集客の基本構造 ── リピート維持と新規獲得

集客とは、来院患者数の安定・拡大を図る取り組みです。

その構成要素は「既存患者」と「新規患者」の2つに分けられます。

今回の美容皮膚クリニックでは、既存患者の満足度が高く、リピート率も良好であることが調査から明らかでした。そのため、既存患者の維持には特段の問題はありませんでした。

最大の課題は、新規患者の獲得――つまり、美容医療に関心を持つ新たな層へのアプローチでした。

集客とは|課題の本質を見極めること

美容皮膚クリニックとしての条件は整っているにもかかわらず、新規患者が増えない――。

この状況から考えられるのは、「院内の問題」ではなく、「来院前の段階」で何らかのボトルネックが存在しているということです。

新規患者の獲得戦略においては、

- 既存顧客の動向

- 店舗の前を通り過ぎる潜在層へのアプローチ

この両面からの分析が定石です。

今回のプロジェクトでも、この基本方針に沿って戦略を構築していきました。

新規顧客獲得のヒントは「既存客」の来院プロセスにあり?

「既存客」については、既存客が最初に来院するに至った道筋を、アンケート調査を行い、整理しました。

- 肌の悩み

- 思い立ったきっかけ

- 収集した情報

- 信頼できた情報

- 背中を押してくれた要因

「自店の前を通り過ぎている人々」を顧客に変えるには?

「自店の前を通り過ぎている人々」は潜在的な顧客層として非常に大きな可能性を秘めていますが、そのままでは対象が広すぎるため、まずは第1条件、第2条件までフィルターを設計しました。

絞った対象者に対して、美容医療や美容皮膚科に関する関心度合や、行動経験についてアンケート調査を行いました。

- 肌の悩み

- きっかけ

- 収集した情報

- 信頼できない要因

新規顧客獲得に向けた分析アプローチ|ボトルネックとキードライバーの特定

「既存客」と「通り過ぎている人々」の両面からアンケート調査を行い、その結果を統合してISM(Interpretive Structural Modeling)による構造分析を実施しました。

この分析により、

- 来院をためらわせるボトルネック(障壁)

- 来院を後押しする来院のキードライバー(決め手)

の双方を明確化しました。

分析結果をもとに構築した新規患者獲得戦略

上記のアプローチによる調査・分析を踏まえ、美容皮膚クリニックの新規患者数を拡大するための集客戦略を立案しました。

新規患者を獲得するために最も重要なのは、「実際に治療を受けたい」と思っている潜在層に対し、不安や誤解(ボトルネック)を取り除き、美容医療の価値を正しく伝えることです。

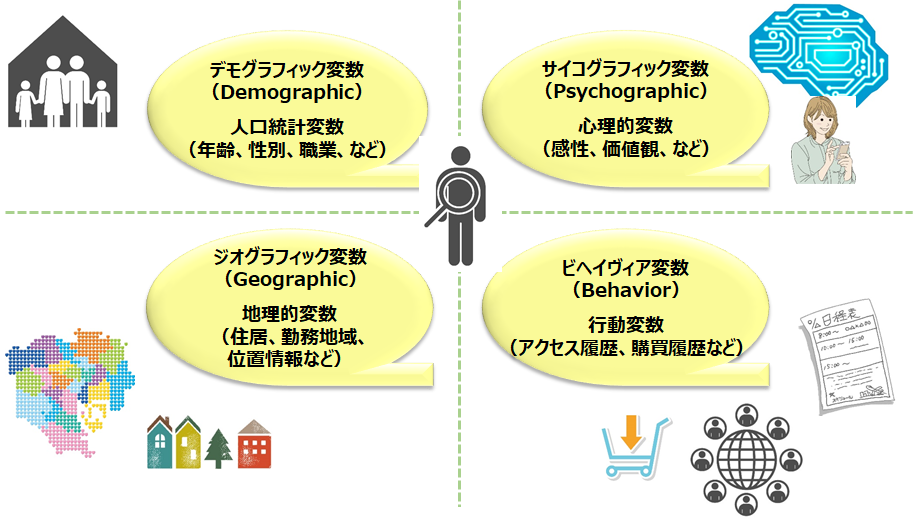

- メインターゲットの決定(属性、居住エリアなど)

- 思い立つきっかけからリピートに至る主要シナリオの決定

- 一般消費者の美容情報収集のメイン媒体、および自施設のランディングページを中心に、情報発信をする

- 情報内容は、ボトルネックを払拭する正しい情報発信と、クリニックの強みでもあるキードライバーのアピールをする

最終成果

集客戦略に沿って実施した半年後に、目標であった美容医療目的の獲得目標数を達成でき、医院長始めスタッフの方々も大いに満足されました。

現在も戦略骨子は継続し、着実に新規患者数を伸ばされています。

JMLAでは、このような企業様が抱える「マーケティング課題の解決」をご支援しています。

お問い合わせはこちらから

「商品開発/事業開発」に関しては、プロフェッショナルチーム『WAKU WAKU創造 LABO🄬(ワクラボ)』が、系統的手法「Neo P7」(新・商品企画七つ道具)を用いて企業様の開発をご支援します。

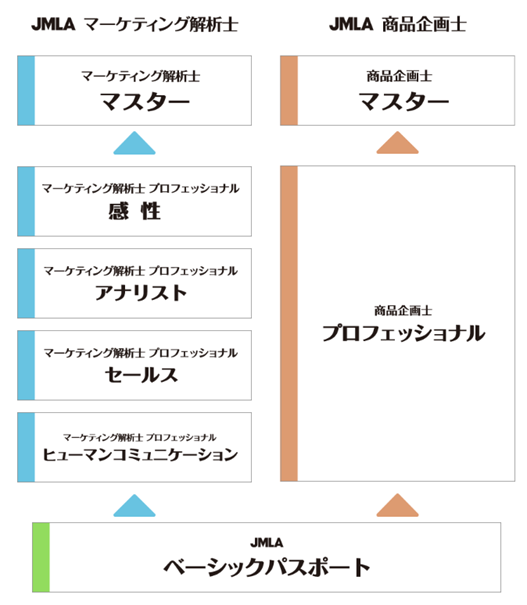

マーケティングおよび商品開発に関する講座や研修は、体系的カリキュラム『マーケティング解析士🄬』『商品企画士🄬』「マーケティングの基礎:JMLAベーシックパスポート」をご用意しております。

ブランド醸成に貢献する魅力発信コミュニケーション、魅力広報、会社案内、商品・サービスPRの展開に向けて、企業様の魅力発信をご支援いたします。1本3万円~ 動画制作後ダウンロードの際にクーポンコード【jml19a】を入力いただくことで10%OFFでご利用いただけます。

詳しくはこちら。

すぐに動画制作を開始したい方はこちら。

使い方についてはこちら:「知識ゼロから作れる!? 高品質な15秒動画」